熊本市民が愛した“レトロ顔”が引退!「推し電」1位の名車、その激動の生涯! 福岡を支え、熊本を救った連接車の軌跡をたどる

熊本市電「廃止から存続」へ

熊本市電の廃止は一旦延期されたが、市の人口は増加し続け、公共交通の混雑は深刻なままだった。そこで最初に決まったのは「輸送力がある車両の導入」だった。

ちょうど隣県の福岡市では地下鉄建設のため、西鉄福岡市内線を全線廃止する方針が発表されたばかりだった。そして、目をつけたのが1975(昭和50)年11月に廃車となった西鉄1000形(福岡市内線1001形連接車)だった。購入が決まったときにはすでに廃車から数ヶ月が経過していたが、状態が良い車両の多くは広島電鉄や西鉄グループの西鉄北九州市内線・筑豊電鉄への移籍が決まっており、少し時期がずれていたら1000形の導入は実現しなかっただろう。

熊本市電が最初に購入したのは、1000形(1001形)のなかでも「売れ残り」だった比較的初期、1950年代に製造された1010号(1010AB)・1011号(1011AB)の2編成だった。熊本での活躍にともない、これらは黄色に塗り替えられ、車番は5010号(5010AB)・5011号(5011AB)に改められた。

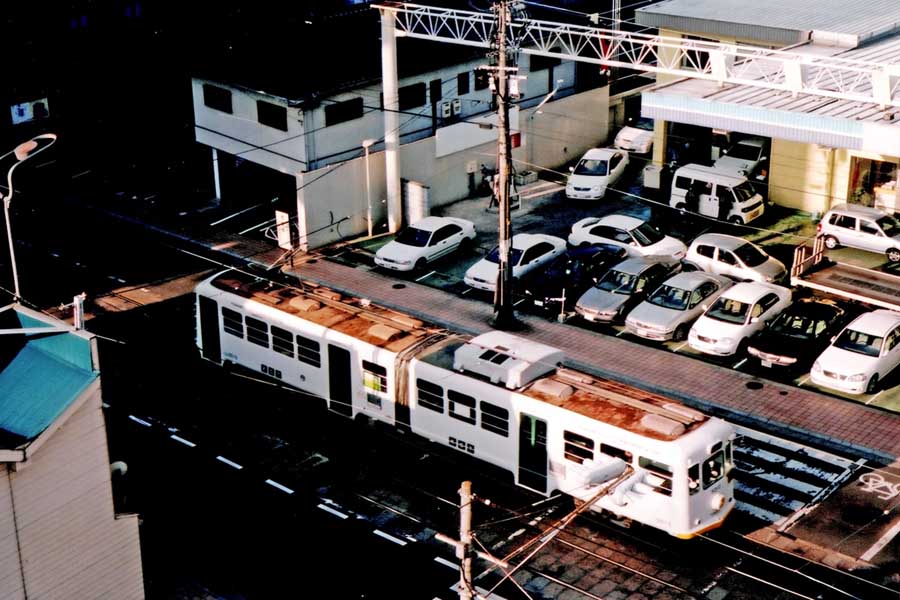

5000形が導入される前、1970年代当時の熊本市電の車両は連結しての営業運行ができない12m級の単行車両ばかりだった。このため、5000形の導入に合わせて、電停などもこれまでより長い18m級の2両連接車に対応できるように整備が行われ、1976年11月に運行が開始された。

実は、5000形がデビューした翌週には熊本市民にとっての「一大イベント」が控えていた。それは、熊本市内で一番の百貨店だったものの、1973年11月の火災で3年間も休業していた「大洋デパート」の営業再開だった(後にダイエーグループの店舗を経て、現在のココサ下通)。5000形がこの時期にデビューしたのは、同店の営業再開による市電の混雑が予想されたためかもしれない。

当時の熊本市電は路線網が縮小されていたものの、混雑が激しく、ラッシュ時には積み残しが頻繁に発生していた。そのため、連接車の導入は市電利用者から大いに歓迎された。この結果、熊本市電は西鉄から1014号(1014AB)・1015号(1015AB)を追加購入し、車番を5014号(5014AB)・5015号(5015AB)に改めて、1979年までに4編成が揃った。この2編成は「売れ残りの売れ残り」だったため、再整備にはかなり手間がかかったという。

5000形の導入後、熊本市電はさらに「存続の切り札」となる施策を実施した。それは、日本初となる「路面電車の冷房化」だった。1978年には「日本初の冷房改造路面電車」がデビューし、5000形にも冷房改造工事が施された。市電の利用客はモータリゼーションや一部路線の廃止により減少しつつあったが、連接車と冷房車の導入により、1979年からは再び増加に転じた。そして、1979年末には市電残存路線の廃止が撤回されることとなった。

熊本市電5000形は、熊本市電存続の立役者のひとつだった。