国民は「JR」から鉄道を取り戻すべき? コロナ禍で浮き彫りになった国鉄民営化の功罪! 自治体「発言権強化」の必要性を考える

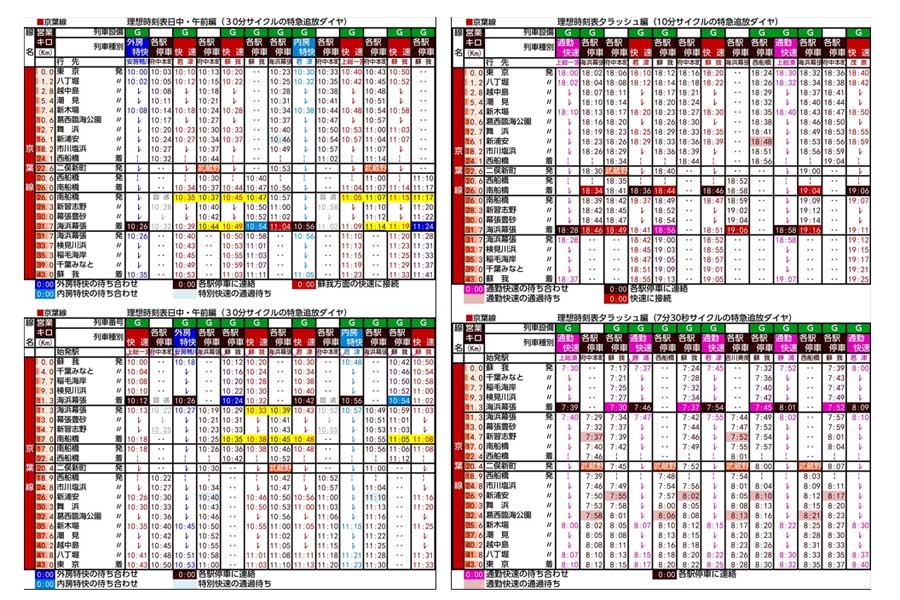

鉄道ダイヤ改正やサービスの変化は、コロナ禍を経て地域経済に深く関わる課題が浮き彫りになり、自治体との連携強化が求められている。民営化された鉄道事業は、利益重視から地域密着型への転換が必要で、京葉線の通勤快速廃止問題など、住民生活に対する柔軟かつ迅速な対応が重要となっている。

ダイヤ改正が地方に与える衝撃

千葉市長によれば、議論も予告もなく、ダイヤ改正発表の前日に突然JRから京葉線の通勤快速と通勤時間帯の快速廃止が告げられたという。

2024年春のダイヤ改正で通勤快速が廃止されることにより、東京~蘇我間の所要時間は片道24分、往復で50分近く延びることになる(2023年春改正時の通勤快速減速分も含めて)。これにより、東京のベッドタウンを抱える千葉市や房総半島の各市町村にとって、沿線の魅力が大きく損なわれることとなり、一宮町長が

「公共交通機関としての自覚をかなぐり捨てた暴挙」

と表現したことにも理解が得られるだろう。

JR沿線の自治体は、地域の発展が民間企業の意向に左右される状況にあり、ダイヤ作成や経営に対する発言権がほとんどないという現実がある。地域の発展が特定の民間企業の裁量で決まることが許されるべきかどうかは、再考の余地があるのではないだろうか。

今回の京葉線の問題において、千葉市と房総半島全体が声を上げ、一部快速の復活やダイヤ変更が2度行われたことは一定の評価に値するが、完全に元通りになったわけでも、抜本的な改善がなされたわけでもないのが現状だ。今後、毎年継続的な改善を行っているという印象を与えるために、快速の本数が戻されているペースはやや遅く、小出しにされていると感じられる。このような中で、地域の発展を左右される沿線自治体がもっと関与できるよう、権限を強化する仕組みが求められるのではないか。

自治体は鉄道会社を選ぶことができない現状がある。運営会社によって発展する自治体とそうでない自治体が分かれてしまう状況が続くことは、このままでよいのだろうか。