徳川家康が死を覚悟した「神君伊賀越え」 400年前の“逃避行”をご存じか【連載】江戸モビリティーズのまなざし(12)

- キーワード :

- 江戸モビリティーズのまなざし, モビリティ史, 徳川家康

江戸時代の都市における経済活動と移動(モビリティ)に焦点を当て、新しい視点からそのダイナミクスを考察する。

「神の君」の危機

神君伊賀越えについて説明しよう。

神君とは家康のこと。家康は死んだのち、東照大権現(とうしょうだいごんげん)という神として祭られた。その場所が日光をはじめ、各地に創建された東照宮だ。『どうする家康』で、ナレーションが家康を「神の君(きみ)」と呼ぶのは、このためだ。

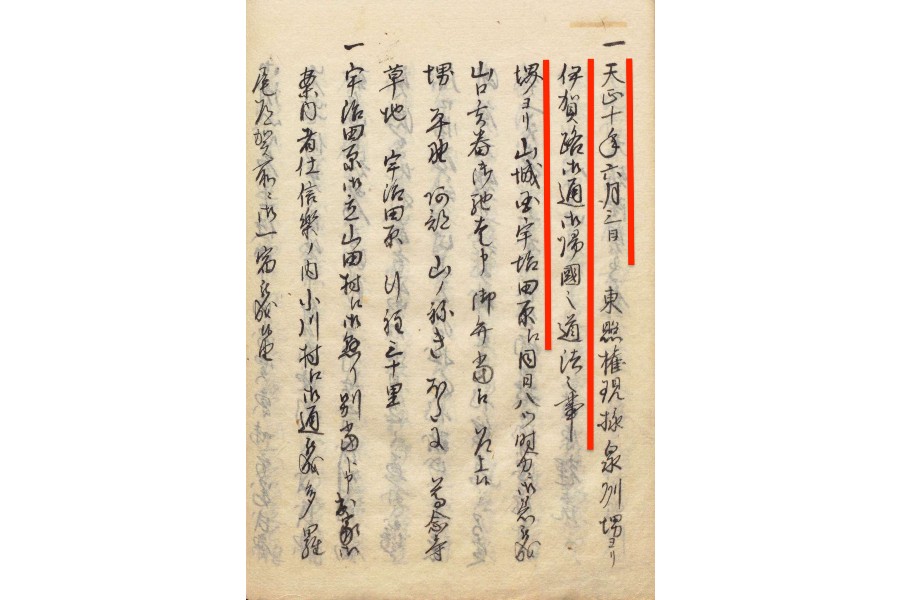

神の君には、命を落としかねない危機が何度かあった。そのひとつが1582(天正10)年6月、明智光秀が織田信長を討った「本能寺の変」の直後に起きた出来事だった。