JRは再編されるべき? 「612億円」の赤字が浮き彫りにするJR各社の格差──“セクショナリズム”打破のカギとは

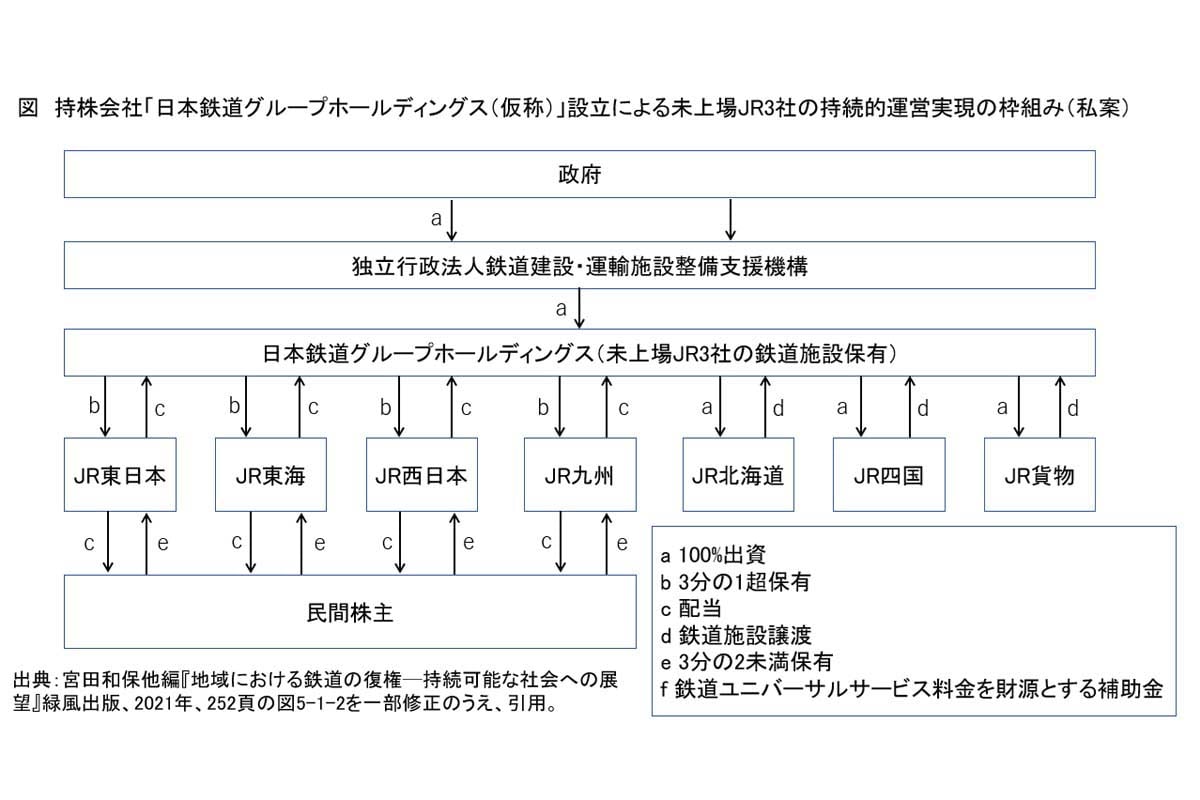

JR発足から38年。分割民営化によって露呈した地域間格差と制度疲労をどう克服するか。8400億円超の黒字と612億円の赤字が同居するJR7社体制の限界を前に、国主導による再編の是非と持株会社設立の現実性を問う。

JR7社統括の鉄道再編構想

そこで、考えられるのがJR7社を統括する持株会社

「日本鉄道グループホールディングス(HD)」(仮称)

の設立である(図を参照)。同HDは国が全額出資して設立するものとする。

同HDは未上場JR3社の全株式を取得する一方、上場JR4社の株式は3分の1超の取得にとどめる。これにより、上場JR4社は経営の独立性を保てる。さらに、他社の赤字を負担する必要もなくなる。EX予約のような共同サービスや各社を直通する列車の運行にともなう費用は、同HDが負担するものとする。

また、同HDは未上場JR3社の100%株主として鉄道網の維持に努める。同HDの設立や経営、上場JR4社株式の取得に必要な財源は、鉄道ユニバーサル料金として鉄道利用者などから徴収する。滋賀県で「交通税」が検討されており、この制度を国として導入することも選択肢に含まれる。

ローカル鉄道については、観光化などによる活性化を図るとともに、極端に輸送密度の低い路線は観光施設に転換するなどの活用策も考えたい。

現行のJR7社体制のままでは、不採算路線の維持には限界がある。経営体力のあるうちに先手を打つことが重要である。