路面電車が変えた東京のグルメ! 銀座デパートに「お子様ランチ」が登場するようになった理由とは?

現在、食道楽というと外食店の食べ歩きがその活動の中心となっているが、19世紀(明治30年代)までは食道楽イコール「食べ歩き」というわけではなかった。明治時代末から食べ歩きが一般的となった背景には、ある交通機関の発達があった。

銀ブラとお子様ランチの誕生

明治時代初頭、銀座近くに住んでいた内田魯庵によると、その頃、親戚や知り合いが銀座見物のためにしばしば内田家に泊まりに来ていたという。

「其の頃は市内の交通がマダ不便だつたから山の手や淺草下谷の場末(其の頃は淺草下谷は下町でも場末だつた)から泊り掛けでワザワザ煉瓦の新市街を見物に來る泊り客が絶えなかつた」(「銀座繁昌記」内田魯庵(『内田魯庵全集 3』所収)

つまり、浅草や上野(下谷)周辺の人々にとって、銀座見物は宿泊をともなう「旅行」だった。徒歩が主要な交通手段だったからだ。

しかし、路面電車が整備されると、浅草や上野の人々も、気軽に銀座を訪れるようになった。これが「銀ブラ」の誕生だ。

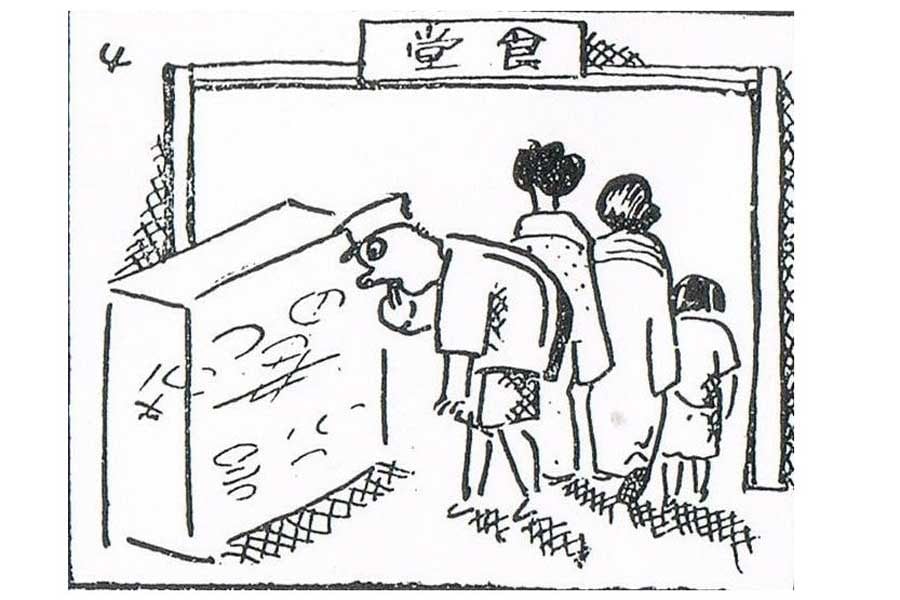

1928(昭和3)年7月6日の時事新報の記事「食堂めぐり(14)」によると、銀座の松坂屋食堂では「子供ランチ」や「御子様ずし」が提供されていた。また、7月13日の記事「食堂めぐり(16)」では、銀座のレストラン「銀座エスキモー」で「子供ランチ」が出されていたことが記されている。

安価で便利な路面電車のおかげで、食通だけでなく、子ども連れの家族も銀ブラをしながら食べ歩きを楽しむようになった。その結果、銀座のデパートやレストランには、お子様ランチが登場するようになったのだ。

路面電車が食文化に与えた影響の詳細については、近代食文化研究会の『牛丼の戦前史』を参照されたい。