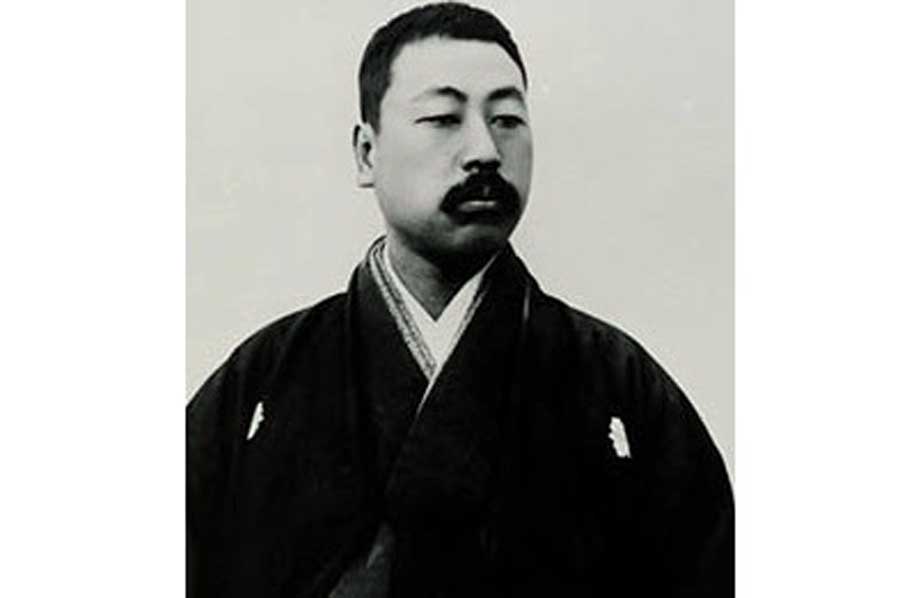

アジアの伝統思想が導く現代社会のレジリエンス【短期連載】なぜいま岡倉天心なのか(1)

- キーワード :

- 自動車, なぜいま岡倉天心なのか

岡倉天心は、『茶の本』で文化財保護やアジアの伝統的価値観の重要性を説いた。国際的な視野と伝統美術の振興こそが、変化の時代に必要とされるレジリエンス(回復力)であると強調している。天心の哲学は、現代の高付加価値観光にとっても重要な教訓を与えてくれる。

『茶の本』世界的成功

天心失脚に憤慨した橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草ら教官17人は辞職、天心とともに歩んでいくことを決意していた。そして10月、

「新時代における東洋美術の維持、開発」

を高らかに掲げて創設されたのが、日本美術院である。

天心の指導を受けた大観や春草らは、大胆な没線描法を推し進めた。線描技法を用いず、色彩の濃淡によって形態や構図、空気や光を表す描法だ。しかし、美術評論家たちはそれを「朦朧(もうろう)体」と呼んで批判、世間にも受け入れられなかった。院の経営も行き詰まっていく。

そんな状況に陥った天心を強くひきつけたのがアジアだった。1901(明治34)年末、天心は突如インドに渡り、ヒンズー教聖者スワミ・ヴィヴェーカーナンダや詩聖ラビンドラナート・タゴールと交流、東洋文明の神髄に目覚めていく。その成果が前述した『東洋の理想』『茶の本』などの英文著作である。

『茶の本』は出版後まもなく、スウェーデン、ドイツ、フランス、スペインなど13か国で翻訳されている。また、2016年には、世界的な名著を集めたペンギン・ブックス双書にも加えられている。

日本人はいまこそ天心の著作にふれ、その思想的可能性を考えるときなのではなかろうか。