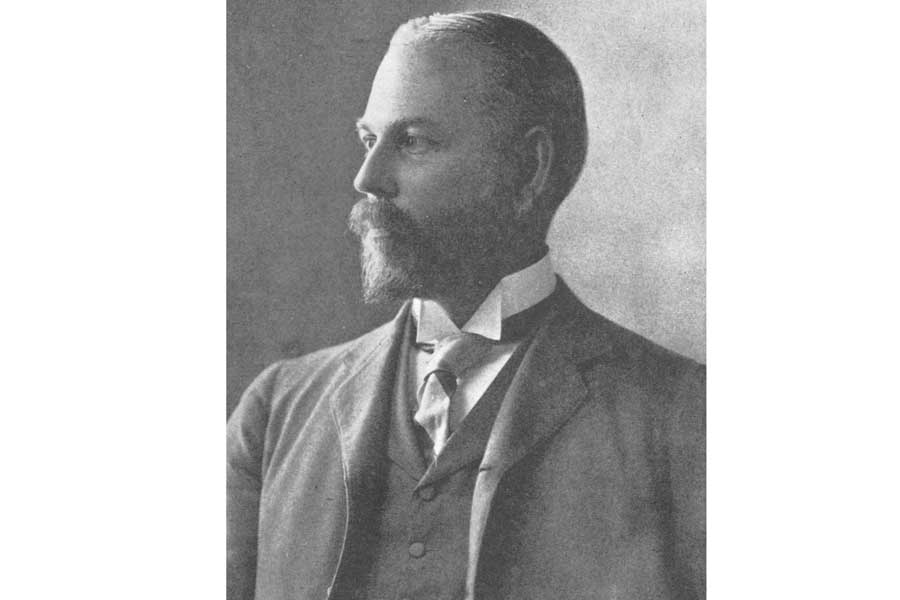

アジアの伝統思想が導く現代社会のレジリエンス【短期連載】なぜいま岡倉天心なのか(1)

- キーワード :

- 自動車, なぜいま岡倉天心なのか

岡倉天心は、『茶の本』で文化財保護やアジアの伝統的価値観の重要性を説いた。国際的な視野と伝統美術の振興こそが、変化の時代に必要とされるレジリエンス(回復力)であると強調している。天心の哲学は、現代の高付加価値観光にとっても重要な教訓を与えてくれる。

洋画界との激しい論争

1882(明治15)年4月、いよいよ天心は美術方面の仕事に転じることになった。

すかさず天心が挑んだ相手が、洋画界の重鎮・小山正太郎だった。小山は『東洋学芸雑誌』に「書は美術ならず」を発表し、「書は高価で輸出できず、絵画のように工芸振起の基にならないから無用である」と主張したのだ。これに天心は猛反発する。

天心は、小山は「西欧の横文字が美術とされないのだから、日本の書も美術とされない」と主張しているにすぎないと反論し、文化的背景の異なる日本に

「西洋の基準をそのまま当てはめるべきではない」

と説いた。さらに、「金銭の得失によって美術を論ずるのは間違っている。それは品位を卑しくし、美術が美術である理由を失わせることになる」と反撃した。

天心は、美自体の価値より得失から美を論ずる態度に、西洋近代文明の弊害を見てとったに違いない。さらに、

「西洋開化は利欲の開化なり。利欲の開化は道徳の心を損じ、風雅の情を破る」

と言い切った。

天心は1886年にフェノロサとともに欧米各国を訪れて美術教育を視察し、帰国後、図画取調掛委員として東京美術学校(現在の東京芸術大学)の開校準備を進めることとなった。そして、「伝統美術の振興」を目指す天心とフェノロサの理念を体現する形で、東京美術学校は設立されたのである。

天心は1890年に校長に就任、横山大観、下村観山、菱田春草ら気鋭の作家の育成に取り組んだ。主任として、天心とともに画家の育成に尽力したのが、狩野派の橋本雅邦だ。