日本で不人気「ご当地MaaS」 世界では逆にブームになっているワケ【連載】牧村和彦博士の移動×都市のDX最前線(15)

- キーワード :

- バス, MaaS, 牧村和彦博士の移動×都市のDX最前線

移動需要回復をデジタルの力で実現

民間企業によりさまざまな移動支援サービスが普及するなか、パンデミックを経験し、公共交通需要の回復は道半ばな地域が多い。移動自体をちゅうちょする人たち、公共交通利用から離れてしまった人たちに対しては、行政が主導となり、週末などの運賃無料政策や週末は家族が無料になるお得な定期券といった市民の行動変容を促す政策に果敢に取り組んできた。

また、若者の移動離れは深刻で、今や先進国共通の社会問題といっても過言ではないだろう。さらには、気候危機への対策も地方自治体では待ったなしであり、欧州では2030年までに19年比で55%の温室効果ガス削減を実現すべく、グリーンモードへの転換が地域の目標となっているところが一般的だ。

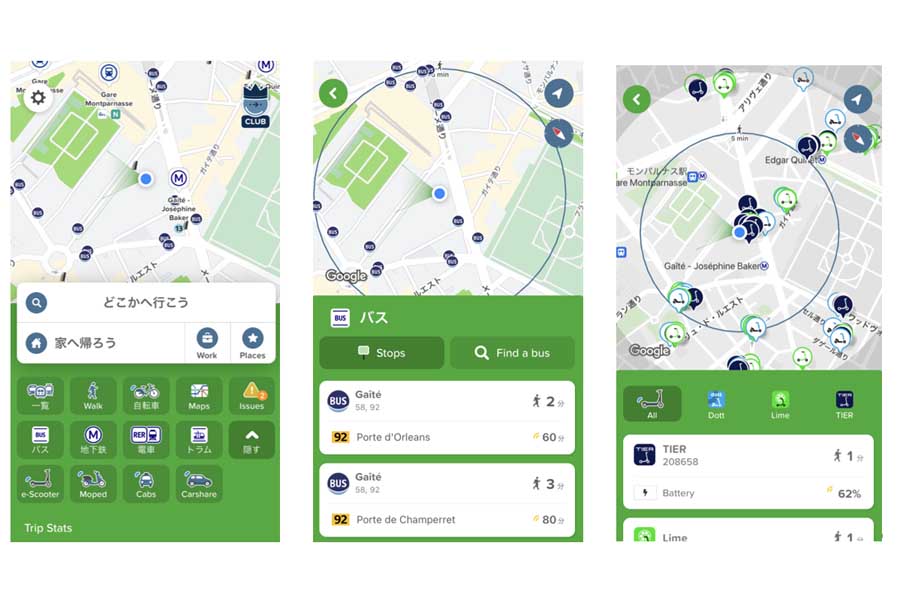

そのため、地域が掲げる政策目標を実現していくひとつの手段として、ご当地MaaSが各地で広がっている。欧米では地域交通の計画や経営を行政で担い、運行は民間事業者が行うといった官民連携による交通政策が一般的だ。この地域交通の経営の延長線にデジタル化があり、そのひとつの利用者向けの手段がMaaSと捉えると分かりやすい。

地域には郊外鉄道や地下鉄、路面電車、路線バスやデマンドバスなどが元々存在し、路線バスも複数の民間事業者が運行している地域も多い。それぞれバラバラであった交通手段を外見は同じように車両の色や路線名、系統名表記を統一し、行政と民間事業者が対話と調整を続けながら、ひとつの交通サービスとして仲間作りを進めてきた。

また、個別の運賃をゾーン運賃制などエリア内は異なる交通手段に乗り換えても一律となるような、運賃を統合する地域も数多くある。さらには、隣接する地域をひとつの生活圏で連携して運営するような組織体も次々と各国で生まれてきた歴史がある。

そして2000年代に入ってから、これら共創政策にデジタルも加え、官民連携により推進する都市が次々と現れてきた。普段の生活圏での移動を支援していくご当地MaaSは、ある意味自然な流れで生まれてきたといえよう。