京急の三浦半島「延伸計画」 2016年“凍結”も、鵜呑みにしていいのか? 一部で囁かれる巧みな戦術説

短縮・廃止そして凍結

半ば惰性となった格好の延伸計画も2000年代半ばに突如転機が訪れる。

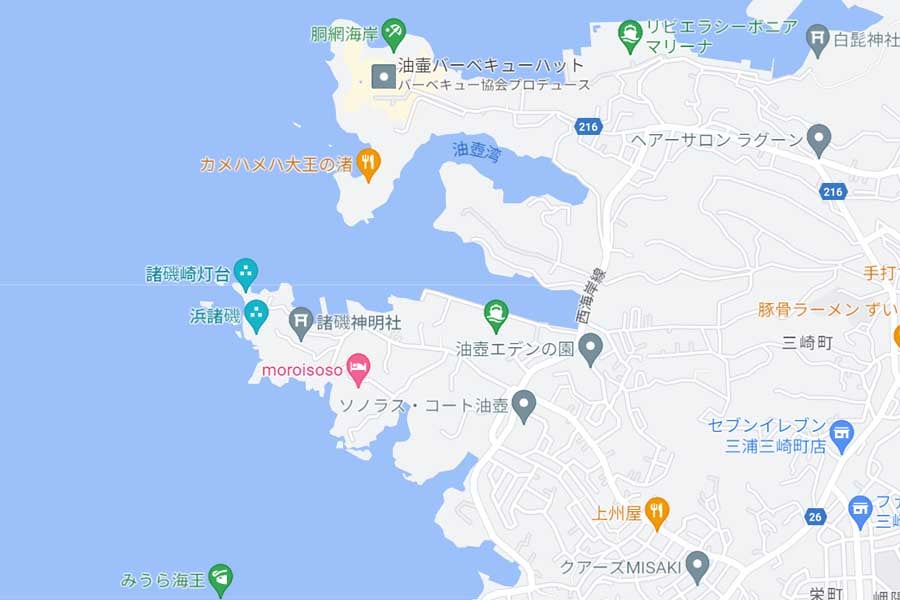

2005(平成17)年に同社社長に就任した石渡恒夫氏は、同年10月に油壺までの延伸計画の免許廃止を国交省に提出したのである。今後は少子高齢化で沿線人口はさらに減り、鉄道収入、特に安定収入である通勤・通学の定期券収入も漸減する。危機感を強める石渡氏は、

・横須賀周辺での大規模宅地造成

・葉山マリーナ買収

・京急油壷マリンパーク地区再開発

の“3点セット”を中核に、鉄道事業以外での収益拡大に大きくハンドルを切る。石渡氏には実現しそうにない延伸計画はむしろ「お荷物」と映ったのだろうか。

とはいうものの、鉄道事業法の改正で免許復活(事業許可の最申請)は以前より簡単になったため、沿線開発の進捗(しんちょく)をにらみながら再申請を図る、と同社は再挑戦もにじませる。

少々ややこしいが、廃止とはいうものの、簡単に取得できる免許をいったん返上しただけで、延伸計画自体はどっこい生きている、との意味のようだが、何とも気になる「含み」である。

だが約10年後の2016年3月には、廃止した延伸計画と沿線の大規模宅地開発の“凍結”を決意する。いわば損切りで、2016年3月期(2015年度)に、関連する不動産の評価損など約180億円のマイナスを一括計上した。

この結果、当初連結ベースで約130億円の黒字を見込んでいたが、一転約40億円のマイナス決算に陥る事態に。同社にとって最終赤字は1949(昭和24)年の上場以来初の経験である(2020年度はコロナ禍の影響により連結ベースで250億円規模の最終赤字)。

ただし業界内では

「業績が好調で体力が十分なうちに“膿(うみ)だし”を図った経営判断はある意味、正しい。もう数年先送りしていたらコロナ禍で身動きが取れなかった」

と評価する声も少なくない。