京急の三浦半島「延伸計画」 2016年“凍結”も、鵜呑みにしていいのか? 一部で囁かれる巧みな戦術説

難航した用地買収

延伸計画の免許取得自体は大正時代までさかのぼるのだが、高度成長真っただ中の1970(昭和45)年に、なぜか三崎港までの延伸を諦め、油壷駅までに計画を縮小する。

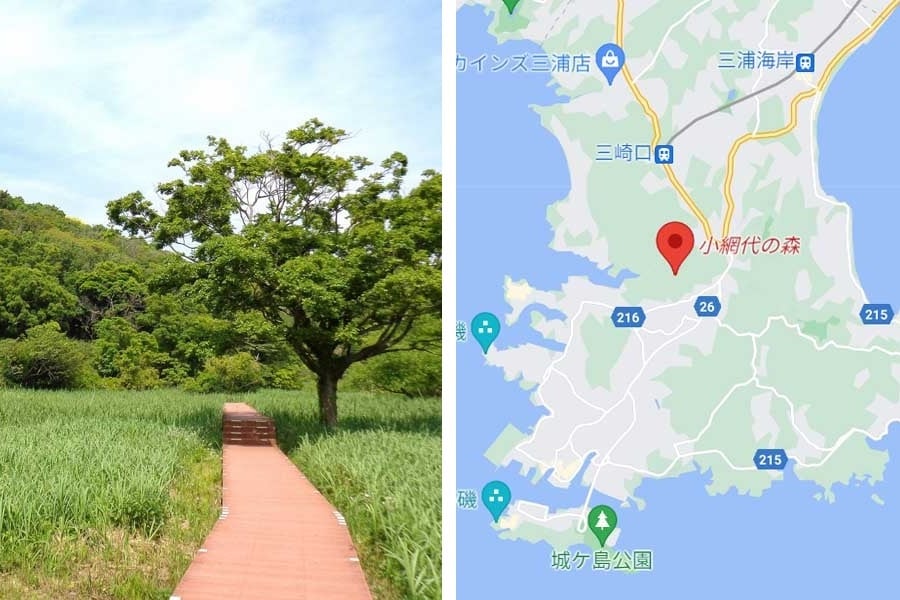

用地買収が困難で資金計画が狂ったのが主な理由らしく、追い打ちをかけるように1960年代半ばに油壷地区に「小網代(こあじろ)の森」と呼ばれる風致地区が設定されてしまい、森林地帯の縦断は事実上無理となってしまう。

それでも、同社は1960年代半ばに三浦市への上陸を果たして三浦海岸駅を開業し、1975年にはさらに先の三崎口駅までの線路の南進を実現する。残りは油壺駅までの約2.1kmのみで、小網代の森の西をかすめながら小網代湾に鉄橋を架けてアプローチする迂回路案や、取りあえず森の手前に新駅を作る案などを検討し、ニュータウンの完成を急いで、投下資金の早期回収をもくろんだ。

だが路線の用地確保は相変わらずはかどらず、ニュータウンも環境問題がネックとなって足踏み状態に陥るなど暗礁に乗り上げてしまう。

それでもこの計画は、いわば国から超有望株とのお墨付きをもらっていた。2000(平成12)年に出された旧運輸省主催の「運輸政策審議会答申第18号」(現・交通政策審議会「東京圏における今後の都市鉄道のありかたについて」=答申第198号の前作に相当)では、「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画」が提示され、有望な路線構想として30ほどの計画が選ばれたが、京急の延伸計画もこのなかのひとつに名を連ねていた。

しかも「目標年次までに開業することが適当」と、最高ランクの「A1」が与えられるほどで、おおむね2015年までの開業も求められた。ちなみに「A1」にはみなとみらい21線(横浜市)や、2023年3月に開通したばかりの相模鉄道と東急電鉄東横線を直結する新横浜線(2023年3月開業)、常磐新線(つくばエクスプレス)などそうそうたる顔ぶれで、その数は22路線に上った。

ただし逆に計画倒れに泣いたのは川崎縦貫鉄道、千葉モノレール延伸、そして京急延伸計画の3例だけだ。