今さら聞けない! 「電気料金」が高い本当の理由とは? 実はウクライナ侵攻じゃなかった

新型コロナウイルスの世界的流行

ひとつは、新型コロナウイルスの世界的な流行だ。移動需要が大幅に減少したため、燃料価格が暴落した。その結果、石油やLNGの所有者は評価損を抱えることになった。

特に問題となったのはLNGである。LNGはガスのため、気体のままでは遠方への輸送が難しい。そのため超低温で冷却することで液体化し、タンカーに乗せて運搬する。

しかし、LNGは長期貯蔵には不向きだ。LNGが液体であり続けるには超低温状態を維持しなければならないが、多くのコストがかかる。持っているだけで損の状況であり、さらにコストをかけてLNGを保管したいとは考えない。これまでLNGは長期契約で価格を安定させてきたが、多くの事業者がコロナ禍でその契約を打ち切った。

一方、コロナが落ち着けば再び需要は増える。だが、そのときエネルギーを必要としているのは諸外国も同じである。その結果、価格が高騰した。

世界で再エネシフトも化石燃料需要増

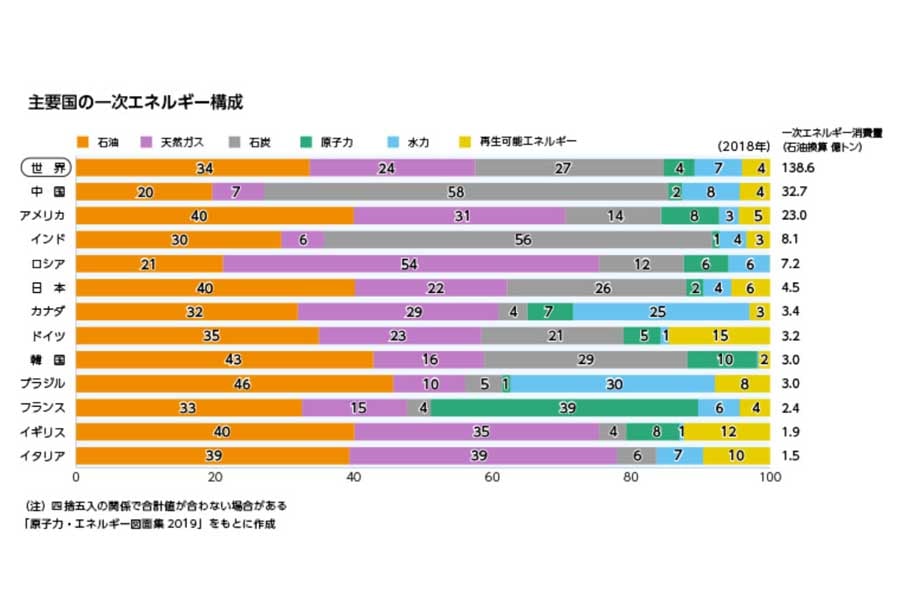

ふたつ目は、世界で起こっている再生エネシフトだ。温暖化対策などのため、各地で石油やLNGを使う火力発電から、環境負荷の少ない再エネによる発電が増えている。

2011(平成23)年の福島第一原子力発電所の事故を機に、日本のエネルギー政策は再エネに方向転換した。特に普及が進んでいるのは太陽光発電で、日本の太陽光発電の普及量は世界第3位だ。

しかし、再エネには火力発電にはない固有の問題がある。発電量のコントロールが難しいのだ。太陽光や風力などはその日にならないと実際の発電量はわからない。天気予報がはずれることもある。

太陽光の発電量が多いのは、晴れた日の日中時間帯である。しかし、1日のなかで最も電力需要が高くなるのは夕方。私たちが電気を使う時間帯と、太陽光パネルが発電する時間帯には大きなズレがあるのだ。

これまでは全体の発電量に対する再エネ率が低かったため、需給のズレは大きな問題にならなかったが、次第に無視できなくなってきた。そこで登場するのが、需要に応じて発電をコントロールできる火力発電だ。

世界中で再エネシフトが起きた結果、火力発電に使う化石燃料の需要が増えている。