東京都心・首都高に息づく「徳川家康」のインフラ整備! 銀座・大手町・日本橋、どうする現代人?【連載】江戸モビリティーズのまなざし(10)

- キーワード :

- 東京, 江戸モビリティーズのまなざし, モビリティ史, 江戸, 徳川家康

小名木運河の目的は?

もうひとつ、家康のインフラ整備として挙げたいのが、小名木(おなぎ)運河の造成だ。

この運河の開発は、実は家康の手によるインフラでは最も古く、1590年代、つまり江戸入府の直後だったと考えられている。目的は塩の運搬だったという説があるが、現在は、江戸の北と東にいる諸大名の侵攻に備える軍事目的だったとの新説もある。

この時代、戦国の世はまだ収まっていないため、防衛のために運河を造ったというわけだ。

ここでは両方の説を見ていこう。

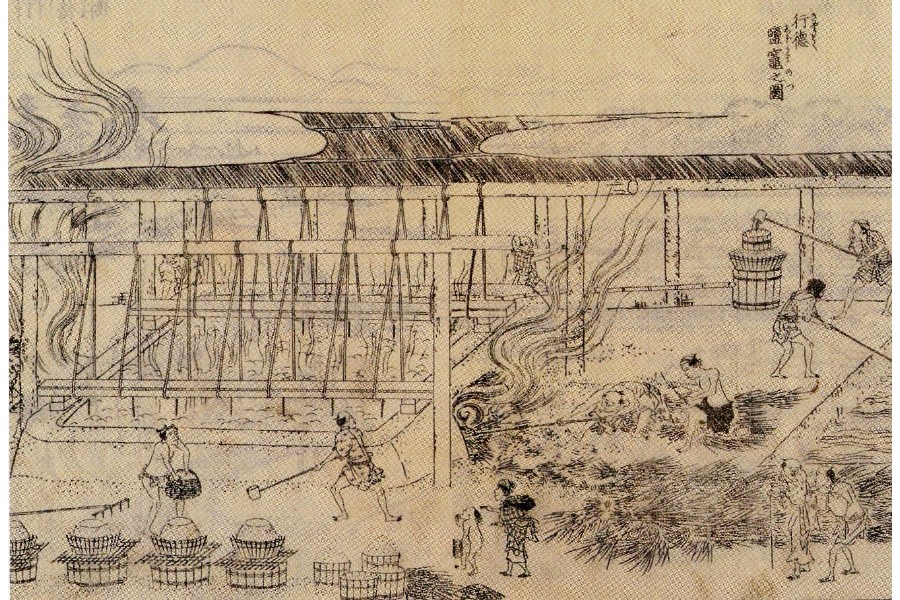

利根川の河口には行徳(現在の千葉県市川市行徳)がある。行徳は、海水から塩を製造する技術を持つ人々の集落だった。そこで、行徳と江戸湊を最短で結び、迅速に運搬できる運河を開削。それが小名木運河だという説である。

この運河によって、海にせり出した江戸前島を迂回し、江戸湊に入港できた。また、江戸湾は川の河口が複数あることから潮流が複雑になりやすく、船の航行に危険もあったが、それも回避できたという。

一方、軍事・防衛説の根拠は、摂津国佃村(現在の大阪市西淀川区佃町)から家康が連れてきた漁師たちの存在が大きい。

この漁師たちが、戦時に船を操る船頭として期待できたというのである。潮流や風向きを読め、また、家康への忠誠心も厚かったという(『歴史道』Vol.21「地形で読み解く天下人たちのホンネ/竹村公太郎」)。

なお、彼らが摂津で作っていた加工食品がその後、つくだ煮(佃煮)になったという話は有名だ。

だが、運河が軍事的に活用されることはなかった。そうして見ると、江戸防衛として利用することも踏まえていたインフラ整備が、結果としては塩という、人々の生活に不可欠な物資の流通に役立ち、経済発展にも寄与したと考えていいのではないだろうか。

家康はインフラ整備にたけ、領民の暮らしに多大な便宜をはかろうとした人物だったと分かる。

名君は、まず城下を整備する。これは織田信長、武田信玄、豊臣秀吉も同じだった。戦国時代後期は、こうした大名たちが鎬(しのぎ)を削って生き残りを図り、最後の覇者となったのが家康だった。

家康は信長・秀吉・信玄らのインフラ整備を学び、太平の世に生かしたともいえる。

●参考文献

・江戸はこうして造られた/鈴木理生(ちくま学芸文庫)

・『歴史道』Vol.21「地形で読み解く天下人たちのホンネ/竹村公太郎(朝日新聞出版)

・古地図から読み解く城下町の不思議と謎/山本博文(実業之日本社)