新車トラックを「鉄道輸送」 三菱ふそうが挑む日本初の試み、脱炭素だけじゃないもう1つの理由とは

- キーワード :

- トラック, SDGs, 三菱ふそうトラック・バス, ダイムラー・クライスラー

鉄道シフトの背景にある「人材不足」

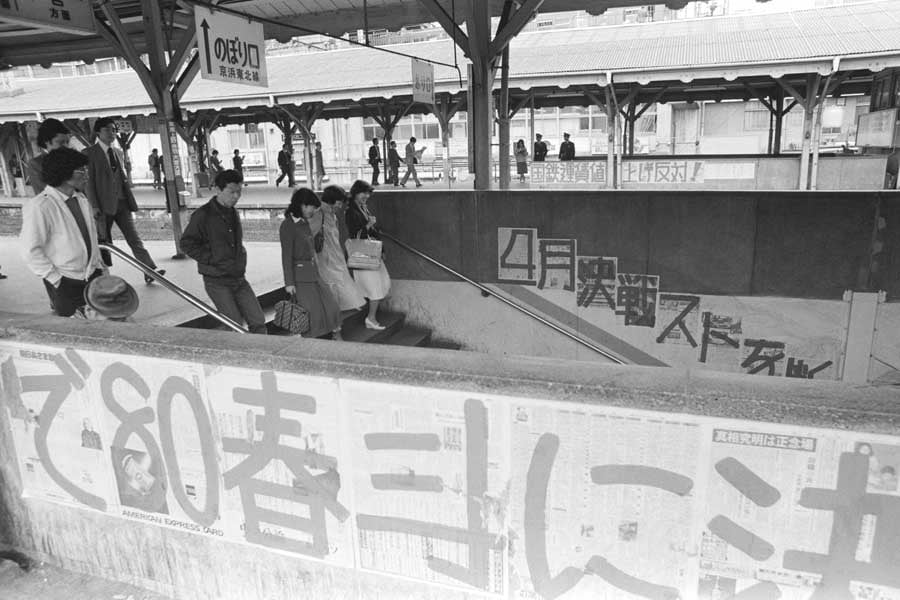

実は国鉄時代、新車の乗用車輸送は花形であり、二段式の車運車にピカピカの自動車を何台も積んで走る光景は珍しくなかった。1970年代初めには年間80万台近くが輸送されたものの、1980年代に入ると急速に衰退し、1990年代半ばには完全消滅してしまった。

理由は1960年代後半から頻発した国鉄のストで、サプライチェーンをズタズタにされた自動車メーカーは徐々に鉄道貨物に嫌気を指し、トラック輸送へとシフト。ちょうど高速道路網が全国的に整備し始めた頃でもあり、この動きは加速、1975(昭和50)年に大規模に行われた「スト権スト」がとどめを刺すことに。

「国鉄分割民営化後、某大手自動車メーカーの首脳を接待し、自動車輸送の復活を頼んだものの、『どうせまたストするんでしょう。うちは民間企業だからつぶれちゃいますよ』とけんもほろろ。一度失った信用を取り戻すのは大変で、同時に一度構築してしまったサプライチェーンや物流システムを変更するのは難しい」

とは、JR貨物の元首脳の口癖でもある。

今回の鉄道シフトの背景には、人材不足という深刻な悩みも見え隠れする。要するに少子高齢化の弊害なのだ。

2020年度の厚生労働省データによれば、職業別就労者の平均年齢を見ると、中・小型トラック運転手は約46.4歳、大型トラック運転手は49.4歳で、全産業の平均値(約43.2歳) と比べてもその深刻さが分かる。

以前なら映画「トラック野郎」シリーズに憧れ、夢とロマン、そして高収入を求め長距離トラック・ドライバーになる若者も多かったが、現在では中・小型トラックで近郊の配送をこなして定時に帰宅、土日はしっかりと休んで家族と過ごす――という若者が圧倒的に多い。

このため、特に500km以上の長距離ドライバー不足が深刻で、これを代替するためにも鉄道輸送へのシフトが急務となっているのだ。

「鉄道輸送に頼るほかない」実情

さらに、働き方改革の一環で労働基準法の一部改正が2019年に実施。これまで猶予期間が認められていた運送業も、2024年から罰則付きの時間外労働上限規制が導入される。

トラック・ドライバーの拘束時間や休憩時間への厳格さが義務化されるため、これに伴う交代要員のさらなる確保も最重要課題となっており、ある意味

「鉄道輸送に頼るほかない」

というのが実情だ。

ピンとこないが、欧米の年金運用機関の厳しい目もある。

「日本の自動車メーカーもCO2削減に鉄道を使うなんて、なかなか先進的だ」

などと感心するのは禁物。実は三菱ふそうトラック・バスは今やたダイムラー・クライスラー社の子会社で、同社は発行済み株式の9割近くを握る。三菱を掲げるものの、中身はれっきとしたドイツの会社だ。

西欧各国のSDGs(持続可能な開発目標)に対する関心は非常に高い。脱炭素に消極的な企業は真っ先に指弾され、最悪の場合は株価急落や格付けランクの低下、さらには不買運動などに直結する。

ドイツの企業だからこそ脱炭素への取り組みには敏感で、鉄道輸送にも積極的にチャレンジする――と見るべきだろう。日本の自動車メーカーが時期尚早などと悠長に構えていれば、世界の潮流に乗り遅れてしまうだろう。