三菱自はなぜ「経営統合」を見送るのか? 独自路線で生き残れる? 78万台vs300万台……見送りのリスクとASEAN市場の未来を考える

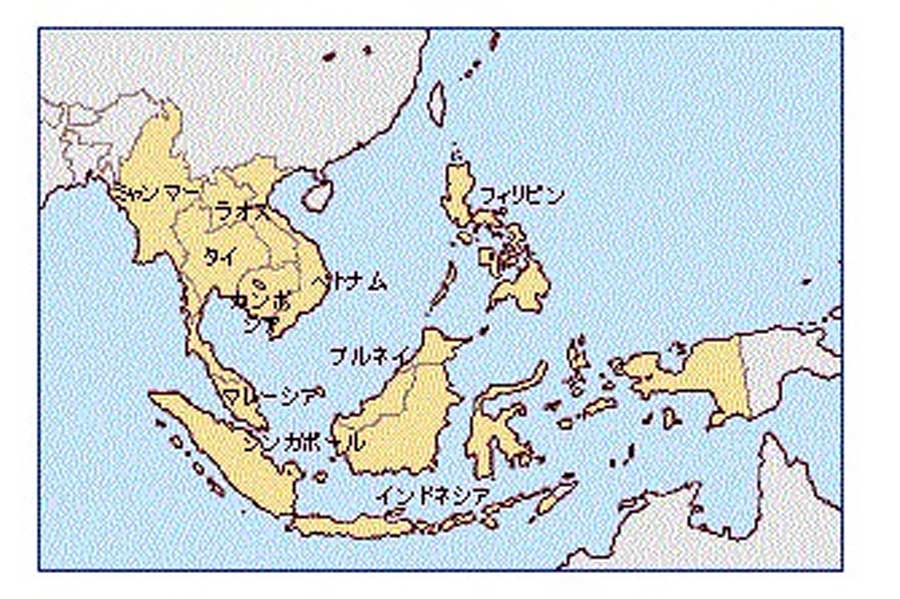

三菱自動車は、ASEAN市場で約3割のシェアを誇り、今後も成長を牽引する重要な地域として位置づけている。しかし、ホンダ・日産との経営統合を見送り、自社の独自路線を選択した背景には、競争激化やブランド価値の希薄化に対する懸念がある。自社の強みを生かしつつ、技術革新と市場適応力を維持するための戦略が問われる。

独自路線を進む上での課題とリスク

三菱自が最終的に独自路線を選択した場合、いくつかの課題とリスクが浮上する可能性がある。まず、技術革新の遅れだ。EVやSDV、自動運転といった分野で独自開発を進める場合、技術的な進展が他社に遅れを取るリスクがある。業界全体での技術競争が激化する中、単独でこれらの分野に対応するのは厳しいと考えられる。

次に、開発費負担の増大が挙げられる。独自開発には巨額の研究開発費が必要となり、それが短期的には利益率を圧迫する可能性が高い。経営統合の場合、3社で開発費を分担するスキームが検討される見通しであったが、独自路線を選ぶ場合、その負担を全て自社で背負うことになる。こうした資金的な重圧が経営に影響を与える可能性が否めない。

さらに、市場適応の遅れも懸念材料だ。現地ニーズに素早く対応するためには、現地企業やパートナーとの緊密な連携が重要になる。しかし、独自路線ではこうした連携が不足し、情報量や対応力の面で競合他社に劣る可能性がある。市場の変化に即応する力が乏しければ、競争力を失うリスクも高まるだろう。

最後に、地政学的リスクへの対応が課題となる。ASEAN地域は比較的安定しているものの、一部の国では政情不安や規制変更が突発的に発生することがある。経営統合であればリスクを分散する仕組みを構築できるが、独自路線ではリスク分散が難しく、予期せぬ影響を受ける可能性がある。

以上のように、独自路線には複数の課題が潜在しており、それらへの対応が経営戦略の大きな鍵を握ることになる。