史上初 ANAとJALの「コードシェア」はなぜ実現したのか? 利用者も事業者もWin-Win、その実態に迫る

系列の枠組みを超えたコードシェア便を運航へ

ANAとJALが、日本国内線でコードシェアを実施する。日系大手2社が系列グループ会社の枠組みを超えてコードシェアを行うのは、国内の航空会社では初めてのことだ。対象は九州内の21路線、合計74便。2022年10月30日からコードシェアを開始する。

コードシェアとは、

「2社以上の航空会社によって飛行機を共同運航する」

ことを指す。基本的に系列グループ会社の便や、「スターアライアンス」「ワンワールド」など同じ航空連合(アライアンス)に加盟する提携航空会社の便などで行われるのが一般的だ。

今回なぜ、このコードシェアが生まれたのか。その背景や、事業者と利用客の双方にとってのメリットなどを解説する。

九州3社を大手2社が支援する取り組み

今回、コードシェアを実施する航空会社は次の通り。

・天草エアライン(AMX、熊本県天草市)

・オリエンタルエアブリッジ(ORC、長崎県大村市)

・日本エアコミューター(JAC、鹿児島県霧島市)

・全日本空輸(ANA)

・日本航空(JAL)

対象路線は、ANA/AMXコードシェアが「天草=熊本」と「天草=福岡」の2路線、ANA/JACコードシェアが「鹿児島=屋久島」や「鹿児島=奄美大島」など14路線、JAL/ORCコードシェアが「長崎=壱岐」など5路線となっている。

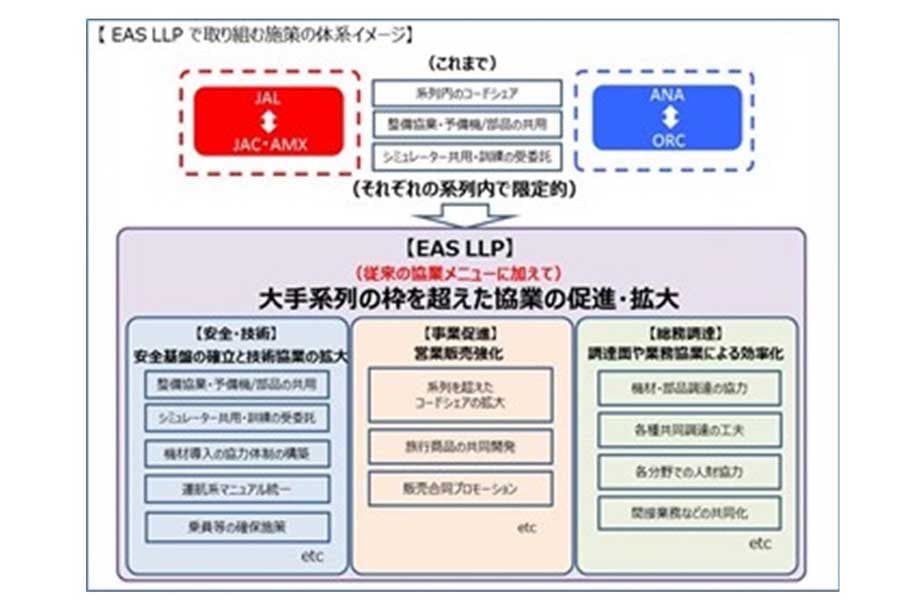

今回のコードシェアは、上記5社で構成される「地域航空サービスアライアンス有限責任事業組合」(Essential Air Service Alliance LLP、EAS LLP)が行う取り組みの一環。この組織は2019年10月25日に設立された。

営業販売強化の推進に関する事業として、地域航空3社(AMX・ORC・JAC)が就航する地域の魅力を発信する共同プロモーション、利用促進共同キャンペーンなどを実施。この3社の協業促進を、大手2社が支援する形を取っている。コードシェアに関しては、これまでJALはJAC・AMXと、ANAはORCと、といった具合に系列内でのみ行ってきた。