「宇宙旅行」って、結局いくらするの? 価格破壊で進む個人旅行時代――富裕層が買う体験の資本化とは

- キーワード :

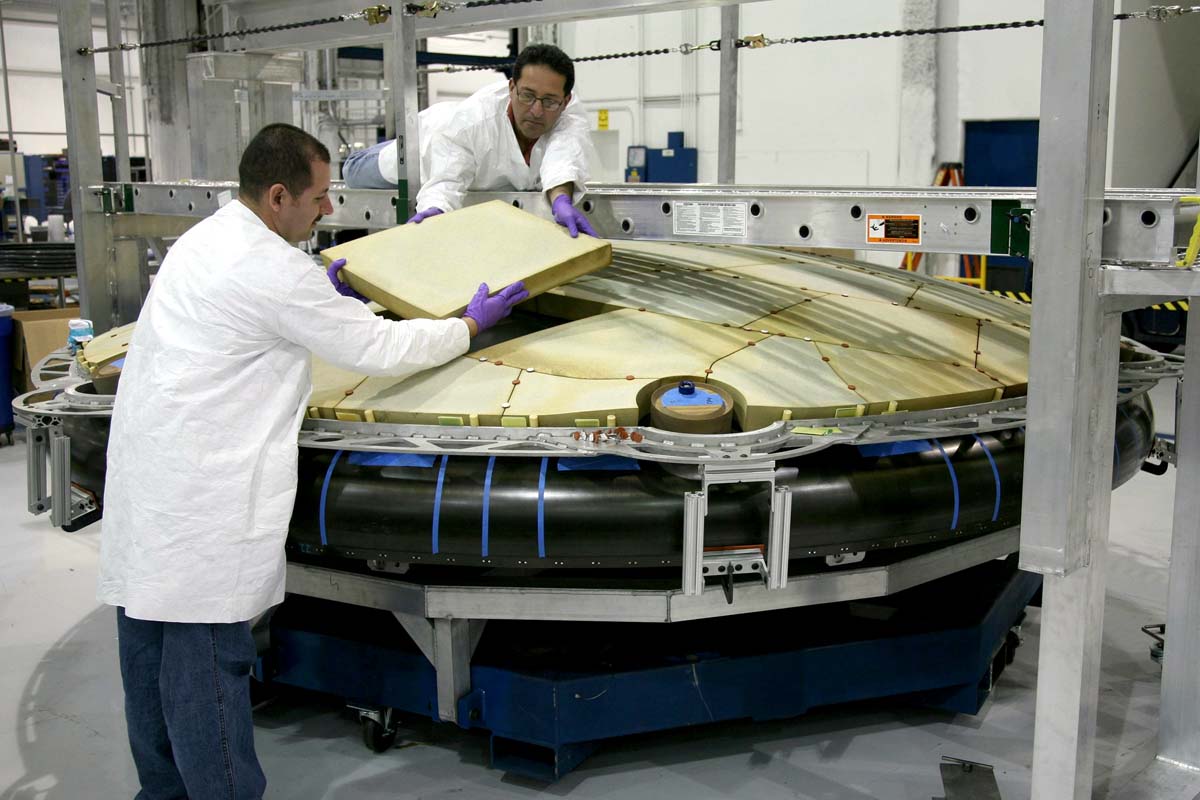

- ロケット

宇宙旅行はかつて国家主導の莫大な投資による特権だったが、近年はスペースXら民間企業の技術革新で費用削減が進む。だが、現実には数十億円規模の高額商品として富裕層に限定され、誰もが気軽に行ける次世代旅行とは程遠い。費用低下の裏に潜む市場の実態と課題を読み解く。

富裕層向け商品化の実態

宇宙飛行の安全性が高まったことで、商業利用が現実のものとなった。事故リスクを抑え、運用基準を整えた結果、かつて国家が担っていた飛行は、商業パッケージとして成立し始めている。

これは航空や海運の民間転換と似た段階にも見える。ただし、注目すべきはその前提条件がすべての人に等しくない点にある。

たしかに価格は下がっている。以前は数十億円が必要だったが、今では数千万円台まで低下した。技術革新と民間主導の供給体制が進んでいることは間違いない。

しかし、それによって「旅行」として広く普及したとはいい難い。価格の低下と利用者の広がりは、まだ一致していない。宇宙旅行の設計は、いまも限られた資金力を前提として構成されている。

「車1台分で宇宙へ」とも言われるが、その費用には多くの見えないコストが含まれる。訓練、保険、安全審査、発射の許可、地上支援などがその一例だ。

仮に価格が下がっても、一般の可処分所得に収まるとは限らない。宇宙旅行はまだ、多くの人が選べる移動手段とはいえない。