なぜ「バスタ新宿」は1日2.5万人も集めるのか? 再評価される高速バス、全国で進む「バスタ」整備の現実とは

全国的に進む「バスタ」開発。鉄道やタクシーとの接続強化、利便性向上を目指すこの取り組みは、観光や地域活性化にも貢献。新宿の「バスタ新宿」では1日約2万5000人が利用、今後は全国7カ所で開業予定。公共交通の未来を担う高速バス拠点の進化を追う。

観光回遊性高める連節路線

なぜ今、バスタ開発なのか。

高速バスは、大都市間や都市部から観光地・レジャー施設をほぼ直通で結ぶ。旅行者にとって利便性の高い交通手段である。鉄道や飛行機と比べて料金が安い。多くは夜間に運行し、車内で仮眠をとれば宿泊費も抑えられる。早朝から目的地で動けるため、コストや時間の効率がよい。若者を中心に、帰省や旅行での利用が多い。

観光地やレジャー施設にとっても、高速バスは集客手段となる。大都市圏という大きな人口マーケットから、直接観光客を呼び込める。自治体のなかには、地域活性化を目的に、都心からの直通バスを誘致する例もある。観光地同士をつなぐバスも登場し、広範囲での観光客の回遊を促す取り組みが広がっている。

こうしたニーズの高まりに加え、高速道路の整備も進んだ。中長距離での走行時間が短縮され、高速バスの利便性がさらに高まった。

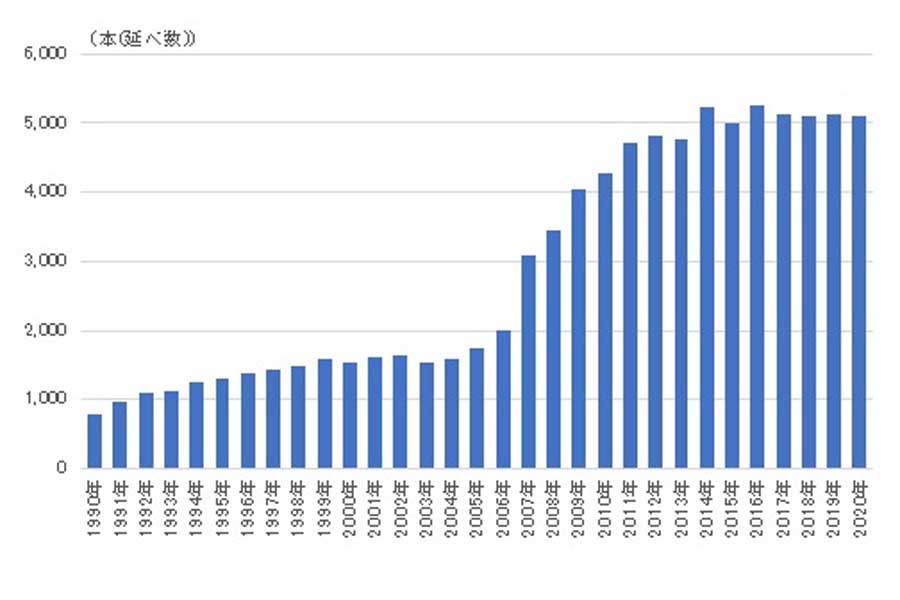

その結果、2016年ごろまでは運行系統数や輸送人員が右肩上がりで増加した。しかし、運転手の過密スケジュールが問題となり、安全性に影響が出はじめた。これにより、2016年以降は運行系統数と輸送人員のいずれも減少に転じた。