「タダだから乗っている」 産交バス運転士が“障害者”に暴言! 問われる公共交通の存在、問題の本質は何か?

「ただだから」の一言が突きつけた、移動の価値と地域の未来。65歳以上が3割を超える地方都市で起きた公共交通トラブルが、制度と現場、福祉と経済の断絶をあぶり出す。今こそ問われる、移動インフラの社会的意義。

バスドライバーが暴言

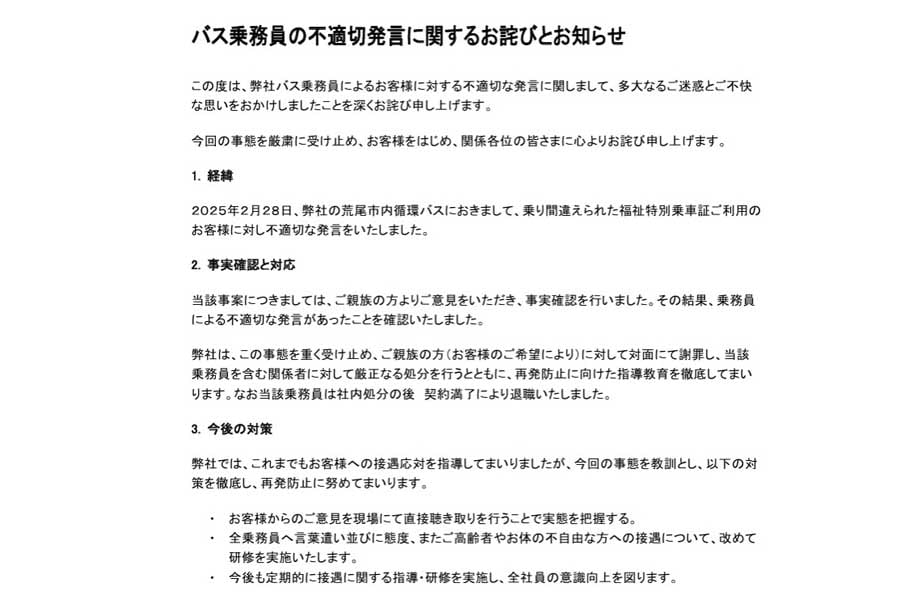

熊本県の北西部に位置する荒尾市で起きた、産交バスのドライバーによる高齢障がい者への暴言トラブル。「ただ(=無料)だから乗っている」という一言が世間をざわつかせた。2025年4月13日、西日本新聞が報じた。

背景には、一個人の暴言だけで片づけられない、公共交通という社会インフラの本質的な機能と価値の再定義が求められている。

本稿では、単なる道徳の問題ではなく、移動というサービスが果たす役割と、その継続性を左右する見えざるバランスについて掘り下げる。

尊厳を支える移動権の本質

高齢者や障がい者に対する運賃の無料化施策は、日本各地の自治体で導入されている。福祉の文脈で語られがちだが、それは単なる優遇措置ではない。「移動の自由」が担保されることで、医療・買い物・社会参加など日常生活の連鎖が成立する。移動を遮断されることは、生活そのものが封じられるに等しい。

移動の自由とは、単に移動手段があるかどうかではない。誰もが尊厳を持って、行きたい場所へ自由に移動できる権利のことを指す。今回の事案は、その自由が経済的・制度的な制約、さらには差別的な言動によって脅かされている現実を浮き彫りにした。

ここでいう「ただ」とは、誰かがそのコストを肩代わりしているという構造に他ならない。荒尾市の場合、自治体が「福祉特別乗車証」を交付し、重度障がい者の移動を支援している。つまり、乗客は「ただ」であっても、事業者には対価が支払われている。制度の理解を欠いた発言が、「ただ乗り」という誤解を招く。