武蔵小杉はなぜ「タワマンだらけの街」になったのか? 住民激増、町内会解散…100年前からの歴史を辿る! 令和の都市開発は成功か失敗か

武蔵小杉変貌の背後にある複数要因

交通インフラの充実を背景に、武蔵小杉の成功をさらに後押ししたのは、2000年代から始まった郊外タワーマンションのブランド化だった。

郊外タワーマンションのブランド化が最初に顕著だったのは、千葉県浦安市だ。2007(平成19)年頃、この地域のマンション価格は3LDK100平方メートルで4000万円台前半だった。同じ価格で、豊洲や横浜では80平方メートル程度。利便性と価格のバランスが取れていた。

新浦安周辺の主婦たちは「マリナーゼ」と呼ばれ、セレブの一類型とみなされるようになった。これを受け、武蔵小杉駅周辺のタワーマンションは

「第二のマリナーゼ」

になれる場所として人気を集めた。武蔵小杉の優れた交通利便性と郊外タワーマンションのブランド化が相乗効果を生み、かつての工業地帯は短期間で首都圏屈指のタワーマンションエリアに変わった。

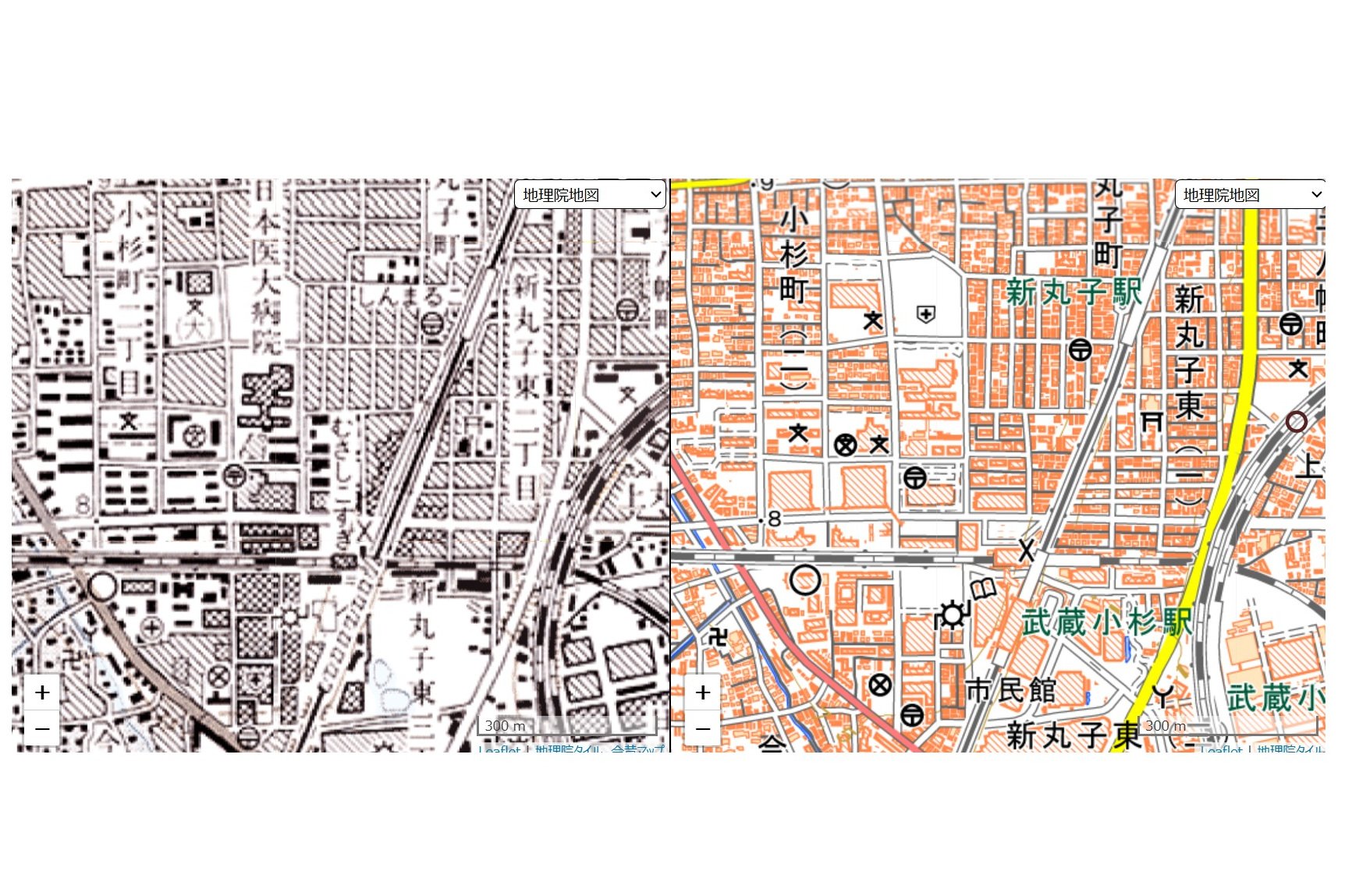

これは高度成長期の「量重視」の住宅開発から、景観や設備、社会的ステータスを重視する「質の時代」への移行が、武蔵小杉という都市で顕著に表れた現象だ。2010年代に入ると、高層マンションの乱立により武蔵小杉の街並みは完全に変わった。この新しい都市景観は、首都圏の都市開発の象徴として多くのメディアで取り上げられた。

武蔵小杉がタワーマンション乱立地帯になった理由はひとつではない。いくつかの要因が重なった結果だ。まず、古くからの交通の要衝という地理的優位性があった。1980年代から始まった行政主導の再開発構想や、工場移転によって生じた広大な跡地も要因だ。

さらに、複数の鉄道路線の新設や増強による交通利便性の向上があった。そして、都心の地価高騰を背景に、「手の届く価格で郊外に豊かな生活を」という新たな価値観が生まれた。これらの要素が、2000年代に絶妙なタイミングで重なり、武蔵小杉の急速な変貌を促した。

しかし、都市開発としての成功が住民生活の充実とは必ずしも一致しないという矛盾が浮かび上がっている。冒頭で触れた町会解散の問題は、急速な再開発が地域社会の連続性を断絶させた象徴的な出来事だ。人口は3倍近く増えたが、タワーマンションの管理組合と旧来の地域組織との連携は進まず、住民同士の交流も薄いままだ。地域の歴史や文化を共有する機会は減り、同じ街に住む者という

「共同体意識」

が育まれにくい状況となっている。