武蔵小杉はなぜ「タワマンだらけの街」になったのか? 住民激増、町内会解散…100年前からの歴史を辿る! 令和の都市開発は成功か失敗か

学園都市構想から工業都市への転換

一般に、武蔵小杉がタワーマンション集中エリアとなった理由として、

「工場跡地にまとまった土地があった」

ことが挙げられている。これは事実ではあるが、表面的な理解にすぎない。実は、タワーマンションが計画されるよりはるか前から、武蔵小杉は注目される土地だった。

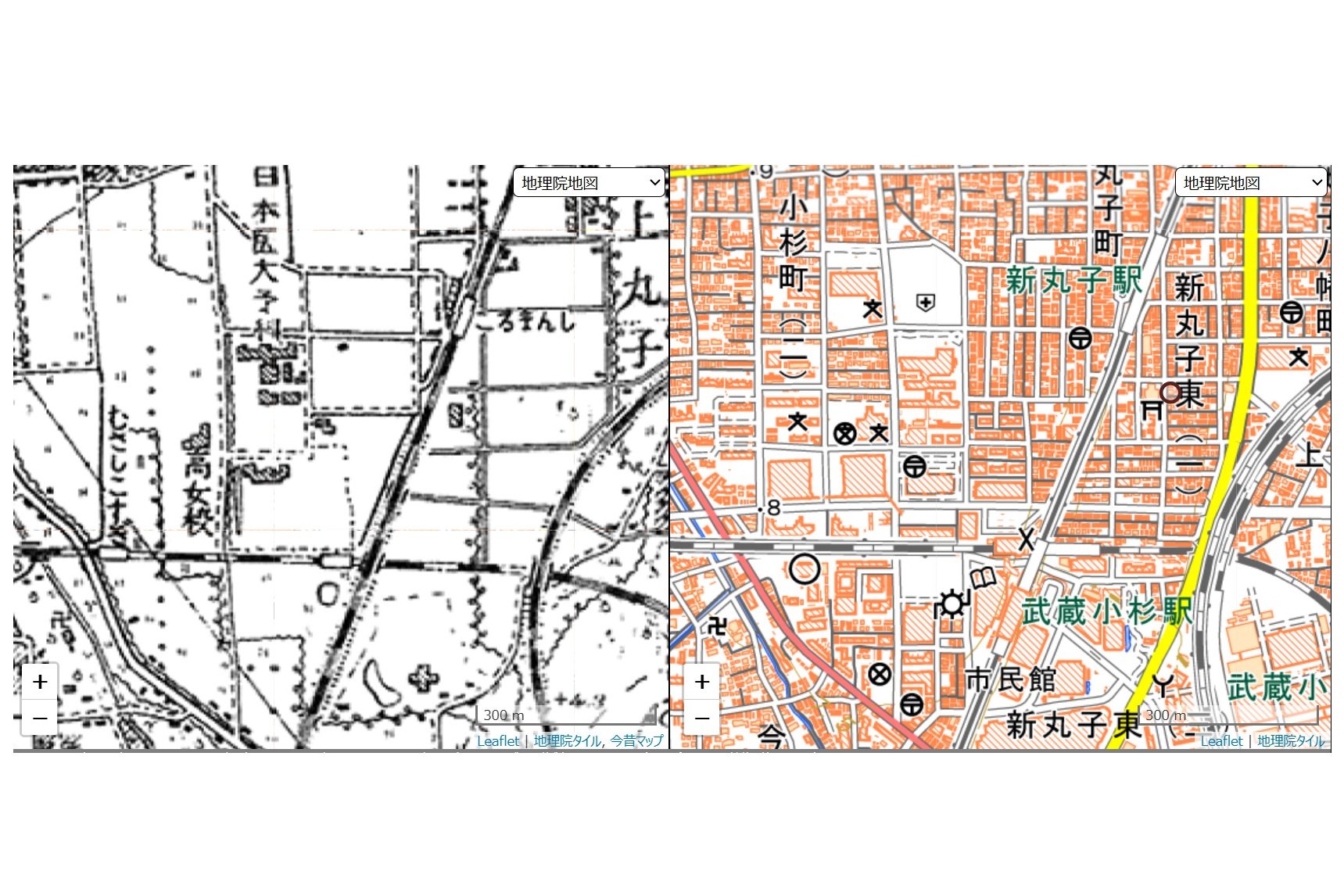

かつて武蔵小杉は農村地帯だった。その開発が始まったのは昭和に入ってからである・1926(昭和元)年2月、東京横浜電鉄(現在の東急東横線)が、丸子多摩川駅から神奈川駅の間で開通した。しかし、この時点では武蔵小杉付近に駅はなかった。

翌1927年3月、南武鉄道(現在のJR南武線)が開通したが、このときも駅は設けられなかった。同年11月、ようやく南武鉄道が、現在のJR駅付近に「グラウンド前停留場」を、また現在の武蔵小杉駅より北にあたる府中街道と交差するあたりに「武蔵小杉停留場」を開業させた。

東京横浜電鉄は駅の設置こそ見送ったが、沿線の土地分譲や学校誘致に力を入れていた。

・中原高等女学校

・日本医科大学予科

・法政大学予科

などを誘致し、同時に宅地開発も進めていた。この時期、武蔵小杉周辺では学園都市を目指した都市計画が進行していた。

しかし、1930年代に入ると状況が一変する。軍需産業の需要が高まり、工場が南武線沿線に進出を始めた。その結果、当初の計画とは異なり、武蔵小杉は内陸部の工業地帯として開発されていった。

工場や学校が集中したことで、周辺住民から駅設置の要望が高まった。1939年12月、東京横浜電鉄が「工業都市駅」を開業する。場所は、現在の東横線が府中街道と交差するあたりだった。この駅は通勤通学に使われ、1日あたり約1万5000人が利用した。周辺には商店街も発展した。

その後、1944年4月に南武線が国有化され、グラウンド前停留場は武蔵小杉駅に昇格する。1945年6月には、東京横浜電鉄も南武線との交点に武蔵小杉駅を新設した。さらに、1953年3月には工業都市駅が廃止され、現在の武蔵小杉駅へと統合された。

この時点で、2路線が利用できる利便性はすでに注目されていた。『神奈川新聞』1978年9月19日付朝刊の連載「この駅この町」では、次のように記されている。

「両線の交差するという格好の立地を得て人口も急増し、それとともに企業の進出も始まった」

戦前、武蔵小杉は軍需産業を支える工業地帯として栄えた。その後も、2路線が交差する交通の利便性は失われなかった。むしろ戦後になると、川崎市は武蔵小杉に保健所や公民館などの公共施設を次々と建設した。行政の拠点として整備が進められた。

1959年には、武蔵小杉駅前にバスターミナルが整備された。これにより、地域の中心地としての役割はいっそう強まった。