いま「移動図書館」がアツい! 人口減少、デジタル化、過疎化…なのになぜ再評価? 単なる“本の配達屋”じゃない! 地域活性化の起爆剤を考える

移動図書館は、都市部や地方のアクセス困難な地域に図書館サービスを提供し、地域活性化に寄与する重要な役割を果たしている。近年、コロナ禍での読書環境改善や災害時の支援など、その機能が再評価され、柔軟なサービス展開が進んでいる。移動図書館の新たな可能性に注目が集まるなか、社会変化に適応し、地域に密着した活動を展開している。

減少の背景

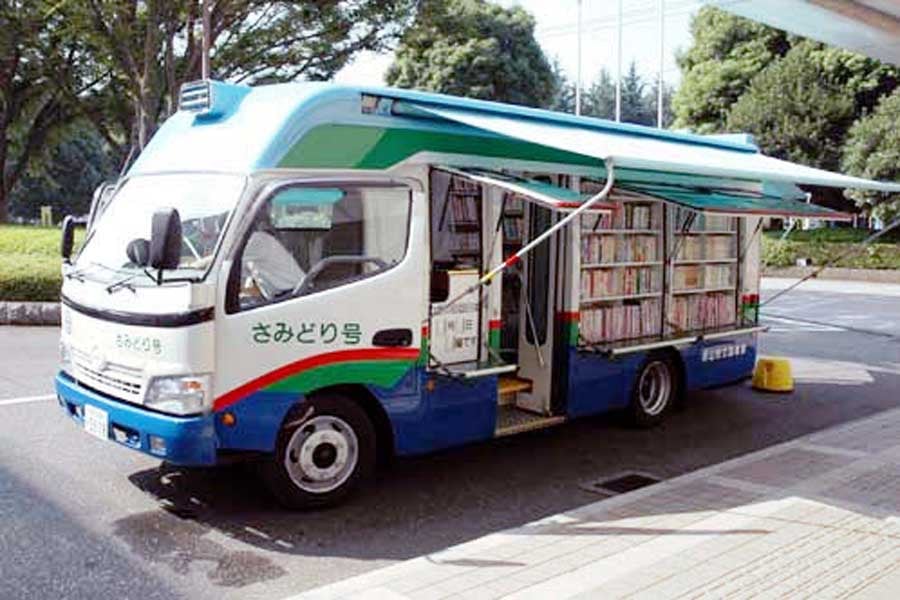

移動図書館は、車両やバスを活用して図書館サービスを提供することで、特に都市部や地方で図書館へのアクセスが難しい地域や、住民の移動手段が限られている場所に、図書館の蔵書やサービスを届ける重要な役割を果たしている。

車内には書籍や雑誌、新聞などが積まれ、定期的に特定の地域に出向き、住民が本を借りたり返したりできるようにサービスを提供する。また、図書館職員が利用者と直接交流し、読書推進や情報提供を行うことも特徴だ。

このような移動図書館は、特に高齢者や子ども、交通が不便な地域に住む人々にとって、貴重な文化資源となり、情報アクセスの平等を促進する重要な役割を担ってきた。しかし、近年ではその数が減少している。日本図書館協会の統計によると、「自動車図書館」の数は1998(平成10)年をピークに減少しており、その背景には

・地域分館の整備

・経費削減

・自動車の排ガス規制

などが挙げられる。

とはいえ、その減少が需要の低下を意味するわけではない。むしろ、現代社会の変化に伴い、その役割や価値が再評価されつつある。また、地域のニーズに柔軟に対応できる点も大きな特徴だ。地元住民への書籍の貸し出しだけでなく、学校からのリクエストに応じて授業に関連する本を集め、配本するなど、きめ細やかなサービスを提供している。

本稿では、移動図書館が再評価される背景と、その新たな役割について詳しく解説する。