「スマートIC」の認知度わずか3割! 渋滞解消の切り札なのに、導入が進まない本当の理由とは?

地域合意形成の壁と課題

スマートICの導入には、まず初期費用が非常に高いという問題がある。平均建設費は約20億円で、従来型のICに比べると低コストだが、それでもかなりの金額が必要だ。また、管理運営費も小規模なものでも1.2億円程度かかるため、全国で導入を進めるには地域の合意や予算が不可欠で、どうしても時間がかかることになる。

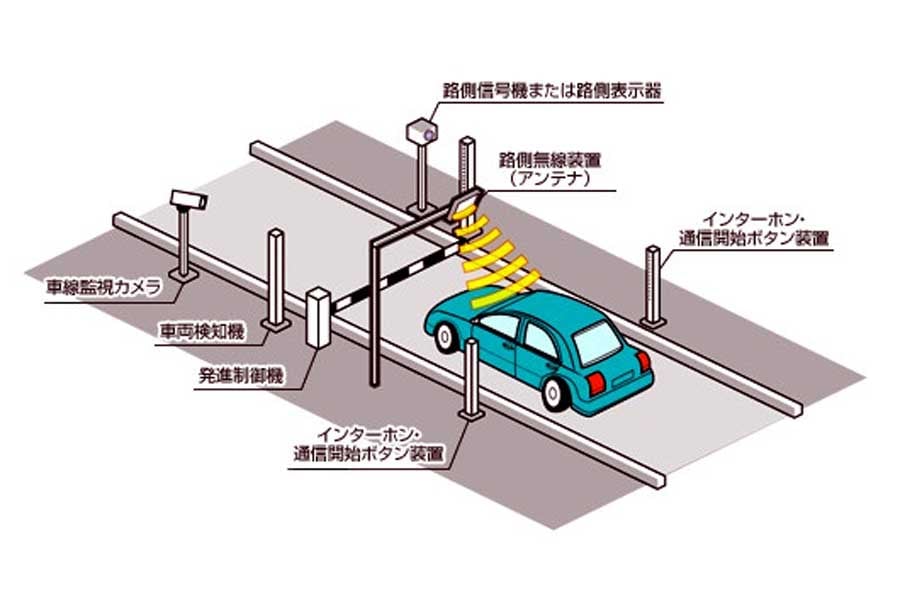

2022年3月に総務省関東管区行政評価局が発表した調査では、スマートICは無人化で運営されるため、監視体制や事故発生時の対応、緊急時の迅速な処理が重要であることが示された。これらの点をクリアしない限り、スマートICの運営は難しい。

また、交通量の増加による渋滞リスクにも対応する必要がある。適切な交通流制御が行われなければ、スマートICが逆に渋滞を引き起こす可能性がある。技術的なトラブルが発生した場合の対応も重要で、システムの安定性を維持するための対策が求められる。

さらに、スマートICの導入には地域ごとの合意形成が不可欠だ。しかし、各地域には異なる利害関係や予算の制約があるため、合意形成が難しく、導入に時間がかかる要因となっている。具体的な例として、関越自動車道の駒寄スマートIC(群馬県吉岡町)を取り上げる。

駒寄スマートICは2021年7月に大型車にも対応する工事が完了したが、導入前に地域社会への影響が明確ではないという問題があった。そこで、2018年に前橋工科大学が中心となって、周辺住民を対象にアンケート調査を行い、大型車対応化が必要な世帯の属性やその要因を明らかにした。

その結果、大型車対応化による効果として、災害時の迅速な救援活動や物流改善が評価された一方で、観光や住宅開発に対する期待は低かった。つまり、物流の活性化と地域振興は必ずしも一致するわけではないことがわかった。

このような理由から、スマートICの導入が進まない要因のひとつとして、地域ごとの課題が影響しているといえるだろう。