日本企業が学ぶべきレジリエンスの源流【短期連載】なぜいま岡倉天心なのか(2)

- キーワード :

- 自動車, なぜいま岡倉天心なのか

国際的な危機が物流とサプライチェーンのレジリエンスを再認識させるなか、岡倉天心が提唱する「柔弱の思想」と老子の「虚」の概念が注目される。変動性が増す現代、柔軟性と適応力が企業の復元力を支え、危機を乗り越える鍵となる。

包容力を育む虚の重要性

天心は、中国の実情を知るにつれ、老荘思想と中国書画芸術の密接な関係に気づき、1906(明治39)年10月に中国を訪れている。前回紹介した1893(明治26)年7月の訪中に続く2度目の訪中だ。

天心は10月25日に北京の道数本山・白雲観を訪れ、道士・高仁○(=山へんに同)と面会し、『老子』についての問答を行っている。さらに天心は、訪間予定地の道士たちを紹介してもらい、西安では八仙宮という道観に投宿、そこで出会った道士に道教の歴史について質問している。このように天心は、老荘思想や道教に強い関心を抱いていたのだ。

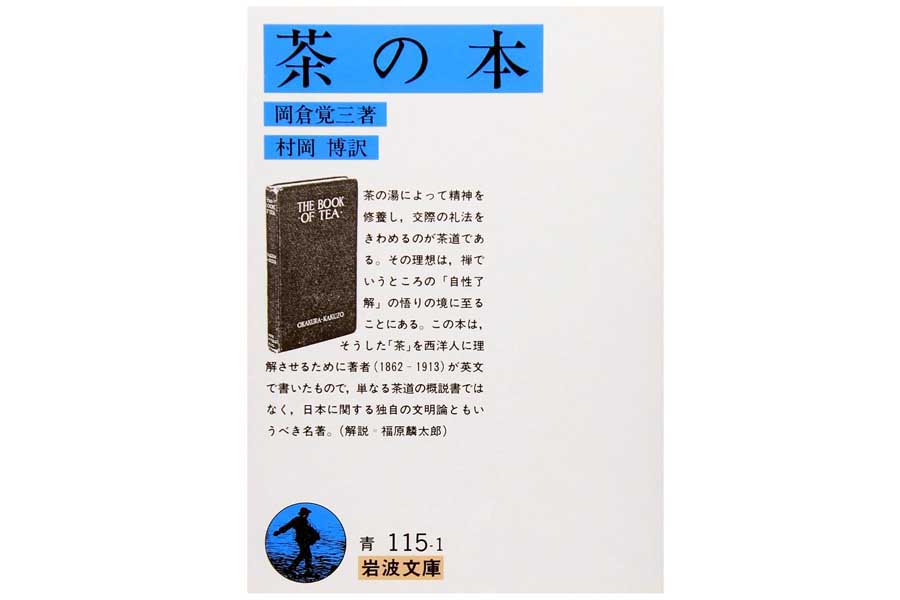

天心が『茶の本』に記した「虚はすべてのものを含有するから万能である」という言葉は、『老子』の

「天と地とのあいだは、ふいごのようなものであろうか。からっぽ(虚)だが尽き果てることなく……」(蜂谷邦夫訳、第5章)

と響き合っている。「ふいご」=「○籥」(たくやく)は、火を起こすために風を送る道具のことだ。老子が強調した

・「虚心」は危機の時代の柔軟な適応を妨げる先入観を取り払うために

・からっぽ」(虚)は新しいものを虚心坦懐に受け入れる「包容力」を確保するために

重要な要素となるのではなかろうか。