杉並区で初の女性区長 争点だった区内「道路拡幅計画」の行方どうなる? 大切なのは利便性か、街のプライドか

杉並区が独自の文化を築いたワケ

住宅地の整備が進まなければ、当然ながら付随する道路関連の整備も進められない。そのため、杉並区は細い街路が入り組む状態が長らく存置された。

そして、人がギリギリ通れるような細い街路は、大規模資本の進出を拒む要因にもなる。なぜなら、細い道路・街路には高層ビルの建設が制限されるからだ。薄利多売を成長モデルにする大規模のチェーン店にとって、店舗の立地や面した道路の交通量は重要な要素でもある。

細い街路には大きなビルを建てることができず、それゆえに大規模資本が描くビジネスモデルは成り立たない。そうした環境から、杉並区は個人経営の雑貨屋・カフェ・レコード店・古着屋などが多く軒を連ねるようになり、それが独自の文化を生んできた。

しかし、時代とともに取り巻く環境は変わる。自動車の交通量も増加し、それに伴い道路の拡幅が求められる機運は高まった。交通の問題だけではなく、幅員のある道路は防災・防火の観点からも有益とされるため、そうした考え方からも道路整備を望む声が上がる。

広い道路は緩衝地帯としても機能を果たすので、建物の倒壊や火事の延焼を最小限に食い止める役割を果たす。そうした観点から、行政は道路の拡幅を積極的に進めてきた。

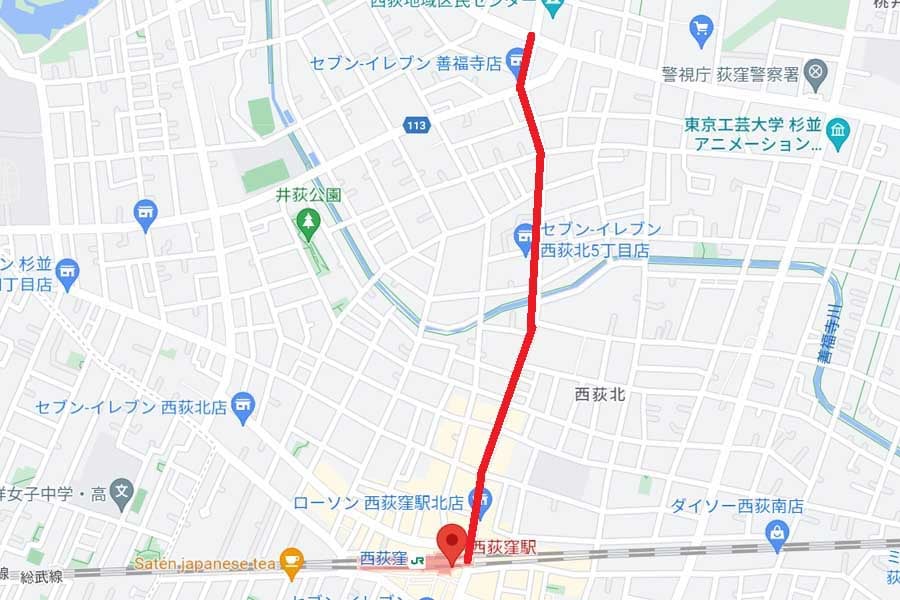

現在、杉並区は西荻窪駅と青梅街道を結ぶ補助線街路第132号線(通称:北銀座通り)の拡幅(道路の幅を広くすること)を進めている。北銀座通りは片側1車線・全2車線の道路だが、両脇にアーケード商店街が並ぶ。トラックが店舗への配送・荷下ろしで駐停車すれば、交通に支障が生じる。そうした難点も指摘されていた。

また、西荻窪駅は北口にバス乗り場が開設されているが、その規模は小さい。そのため、駅前が混雑すれば事故リスクは高まる。こうした事情もあって半世紀以上も前に道路の拡幅が計画されたが、前述したように道路計画は長らく進められていなかった。