再開発後の「虎ノ門」に人は集まるのか? 突破のカギとなるのは「モビリティ」「歩行者目線」だった!

官庁街を支えるエリアへ

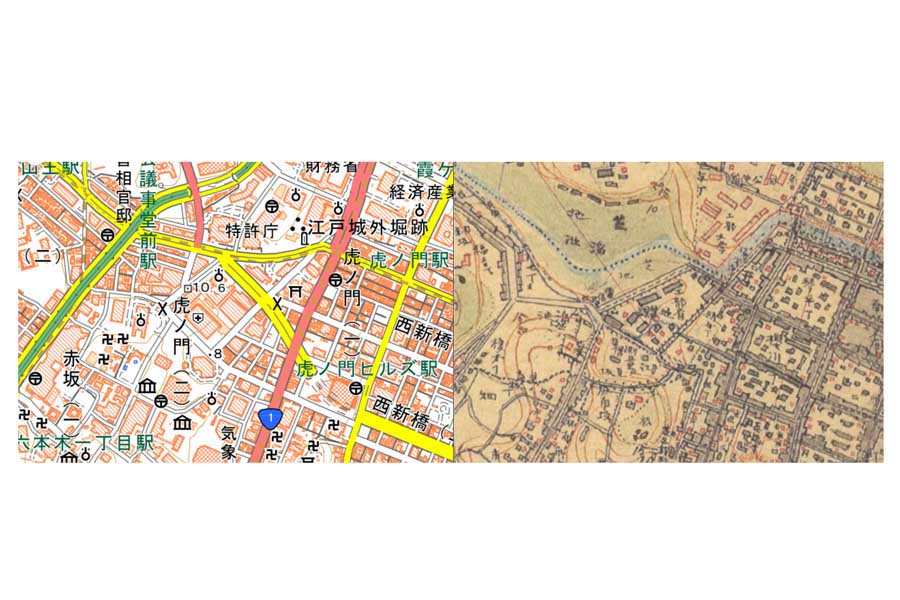

明治時代になると虎ノ門は霞ヶ関官庁街の近隣となり、近代化の象徴である輸出拠点の横浜と新橋をつなぐ鉄道の終点駅(汐留)にもっとも近いエリアとなった。

江戸時代の交通は、徒歩と堀や川を利用した舟を利用したものだったが、明治時代になると官庁街やビジネス街が形成され、都心で働き、人力車、馬車、鉄道などを利用するようになった。交通の海から陸への進化である。

働く場所の霞ヶ関や丸の内と、渋谷などの武蔵野台地の西方に、子育てや居住する郊外と職住分離を可能にしたのは、駅のターミナルであり、

・路面電車

・人力車

・馬車

だった。

この頃に、都心で働き、郊外で暮らすという職住分離と男性が収入を稼ぎ、女性が家事と育児を担う性別分業を基礎とするライフスタイルが生まれ定着した。当時の庶民から見れば上流階層の暮らしだった。

虎ノ門は、霞ヶ関官庁街を支え、さまざまな役人やサラリーマンの職場となった。戦後は、虎ノ門は、財団法人や社団法人などが多く集積し、政府の行政を支えた。そして、霞ヶ関や虎ノ門で働く人々が形成したライフスタイルが、日本の中流層の生活として広く浸透することになる。

環状2号線の道路計画

明治時代、日清、日露戦争に勝利し、日本は欧米と肩を並べた。しかし、大正時代になるとおよそ10万人の死者を出した関東大震災(1923年)に見舞われた。江戸~東京が、震災や大火に弱いことは現在も変わらない。

そこで、当時の世界最大規模と言われる「帝都復興計画」が立案される。地震や火事に弱い東京の都市計画は幾度も構想されたが、ほとんどが計画倒れに終わっている。後藤新平のこの計画も、当時の国家予算に匹敵する規模(現在でおよそ100兆円)であったことから実現しなかった。

しかし、この計画はその後の東京の都市計画に大きな影響を与えている。道路建設では、地方へと向かう東海道などの放射状に伸びる道路と環七などの環状道路の必要性を説き、現在でも道路整備の原型となっている。

放射道路のひとつが江戸時代に虎ノ門を起点とした東海道、すなわち、国道1号線である。そしてこの計画では、虎ノ門は環状道路の環状2号線の一部となっていた。

虎ノ門は、戦後の自動車の時代を予兆するように、放射道路と環状道路のクロスポイントとなった。