「救急搬送」の遅れが命を奪う――事故率0.01%も「到着遅れ」が示す制度的課題、愛知県男性死亡から考える

愛知県春日井市での救急車とトラック接触事故は、搬送遅延により77歳男性が死亡する事態に発展した。2024年度には救急搬送の63%が高齢者で、出動は約4.1秒に1回のペースに達しており、官民連携によるAI・交通インフラ活用の再発防止策が急務である。

救急出動逼迫の実態

2024年度の救急車による搬送者を年齢別に見ると、全体の63.3%が高齢者であり、2023年度より4.6%増加している。2023年度は約4.1秒に1回出動しており、今後も高齢化の進展にともない搬送者は急増する見込みだ。

救急業務は消防法で「市町村が救急業務を行うこと」と規定されており、出動件数の増加は

「地方自治体の財政負担増」

を意味する。予算に加え、救急車や人的リソースも限られており、地域の救急車がすべて出動中の場合は、別の地域からの出動が必要になり、到着まで時間を要する。

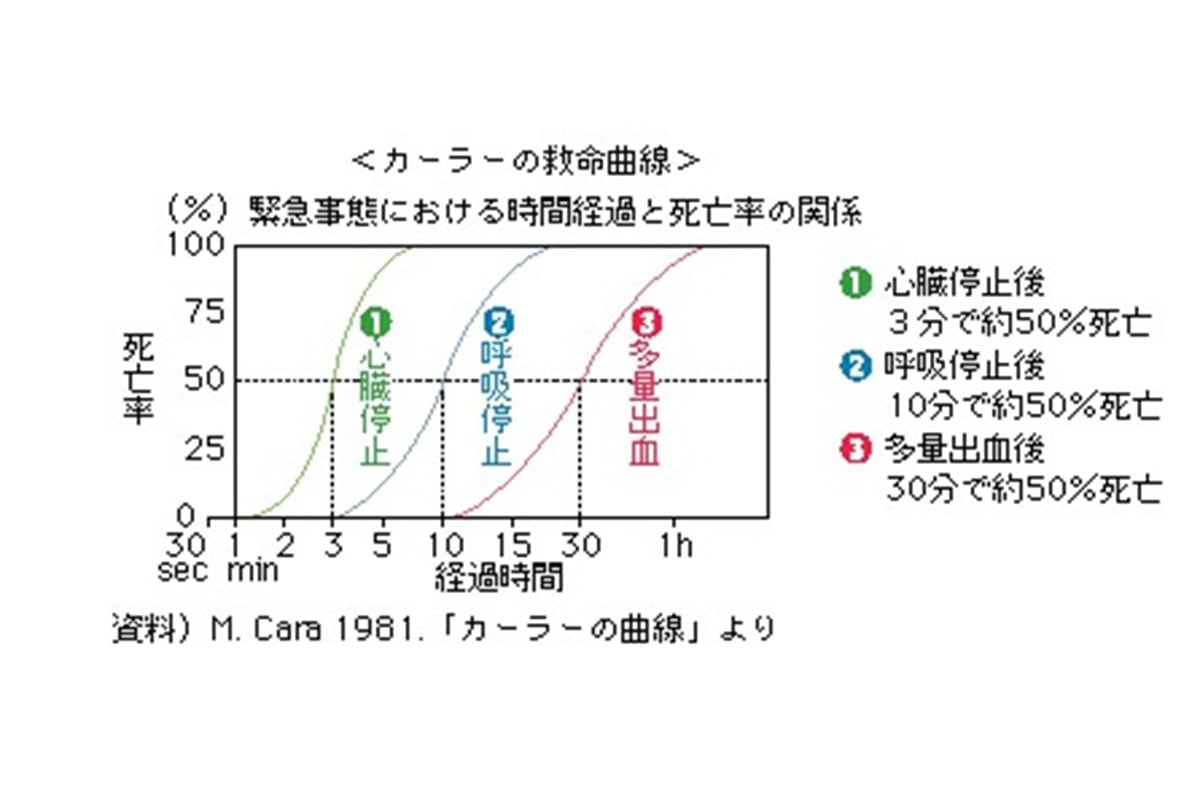

心肺停止後の死亡率を示す「カーラーの救命曲線」によれば、発生から約3分で死亡率は50%に達する。搬送された男性は事故発生の5分後に心肺停止状態となっており、最初の救急車到着前の死亡リスクは極めて高かったと考えられる。

さらに、片側1車線道路では対向車線へのはみ出しや正面衝突などの事故が多発する。ドライバーは車両幅を考慮し、道路状況に応じて緊急車両への道の譲り方を事前にシミュレーションする必要がある。