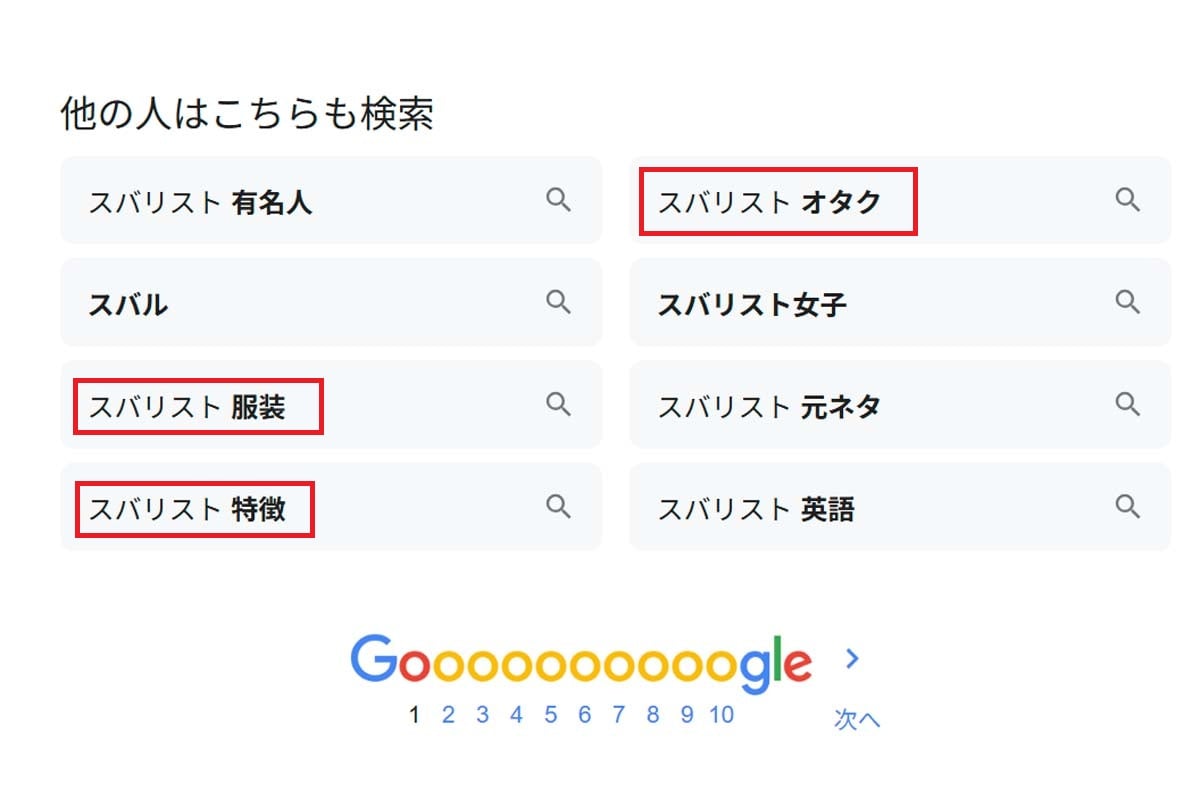

なぜスバル愛好者はネットで「オタク」と呼ばれるのか? 閉鎖的コミュニティーが生んだ「偏見の正体」

スバル車の販売台数は2024年度約10万台と少数派だが、熱心なユーザー層「スバリスト」は強固なネットワークを形成する。しかし「オタク」と揶揄される現象はネット文化とブランド構造が生む偏見であり、同社は認知改善とブランド再定義に取り組んでいる。

スバリスト誕生の背景

スバリストという呼称は、1975(昭和50)年にスバル発行の情報誌『カートピア』31号で初めて使われた。当時、東京農業大学の後閑暢夫助教授(当時)が投稿し、

「スバルは紳士の乗り物」

と表現したことで登場した言葉である(スバル公式サイトより)。元々の意味は、クルマに高い見識を持ち、道路上で模範的な振る舞いをする上質なオーナー層を指すものだった。しかし現在、この呼称は、前述のとおり熱心すぎるマニアや独自路線を好む層といった意味合いで広く使われ、ポジティブな評価とネガティブな揶揄が混在している。

スバルの技術的独自性も、コア層を固定化する要因になっている。同社は中島飛行機の流れを汲む航空機メーカーとして出発し、戦後に自動車産業に転換した。水平対向エンジンとシンメトリカルAWDという独自機構を採用し続けたことで、低重心・振動低減・雪道走破性といった利点を実現した。

一方で、製造コストやパッケージング上の制約も大きく、同じ機構を採用するメーカーは世界的にも少数にとどまる。結果として、こうした技術的価値を理解し、求める限られた顧客層に販売が集中した。この構造が「マニア化」の土壌となっている。

国内乗用車市場の販売統計を見ると、2024年度のスバルの販売台数は約10万8818台にとどまる。これはトヨタの約150万台、スズキの約72万台、ホンダの約67万台と比べて明らかに少数派である。マツダ、三菱と並んで小規模なシェアのなかで、価値を共有する者同士が強固なネットワークを築くのは自然である。しかし外部からは「閉じた集団」に見えやすい構造となっている。