船橋が「住み続けたい街」になれない根本理由! 混雑率148%、医師は全国平均の6割 再開発の陰で進む“生活インフラ空洞化”の実相とは

住みたい街ランク上昇も「隠れた弱点」とは、慢性的な交通渋滞、都心通勤ラッシュ、医師不足…人口増に都市機能最適化が追いつかず、持続可能な成長への構造的課題が浮き彫りに。住宅価格の割安感だけでは限界か。

駅前再開発が牽引する成長

かつての船橋市には、工業地帯や漁業の街というイメージが強く根づいていた。東京に向かう途中の「通過点」として見なされることも多かった。しかし、2000年代に入って再開発が本格化した。交通の利便性も重なり、人口は目に見えて増加した。2000(平成12)年1月に55万0829人だった常住人口は、2025年1月には64万8118人(18%増)に達している。

変化の転機となったのはこの2000年だ。30年以上の懸案だったJR船橋駅南口の再開発がついに動き出した。2003年に完成した再開発ビル(現・船橋フェイス)を皮切りに、駅前整備が進行。地域の中心駅としての形が整い始めた。

駅周辺の再開発は現在も継続中である。2018年にはJR駅直結の複合施設「シャポー船橋南館」が完成した。さらに、同じ南口に面した旧・西武船橋店跡地(2018年2月閉店)では、地上51階建てのマンションと商業施設の建設が進んでいる。

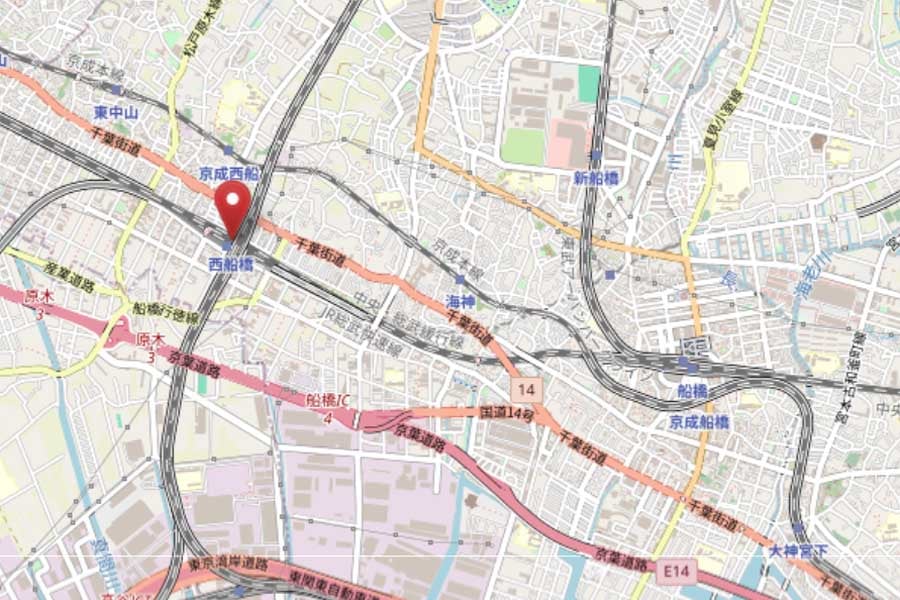

もうひとつの交通の要衝である西船橋駅周辺でも整備が進む。駅前広場や公共施設の整備にともない、古い建物の更新が進行中だ。さらに、JR船橋駅の北側にある旧JR社宅跡地でも再開発が進み、マンションと商業施設が建設されている。