大阪名物お好み焼き、実は東京がルーツだった! 「デパート物産展」が地方に広めた意外な歴史、鉄道とトラックが運んだ昭和の味とは

現在盛んに行われている北海道物産展などのデパート物産展は、昭和初期に生まれた。都市間の食文化交流の場となったデパート物産展はなぜ昭和初期に始まったのか。その背景には、輸送手段の発達があった。

物産展を可能にした「輸送力」

鈴木勇一郎『おみやげと鉄道』によれば、江戸時代の旅のおみやげの多くは非食品だった。明治時代以降、移動手段が徒歩から鉄道に変わり、移動時間が短縮されたことで、食品がおみやげとして選ばれるようになった。

デパートの物産展を可能にしたのも鉄道だった。寿司、ういろう、焼売などの食品を、腐らせずに迅速に輸送できたことが、物産展開催の前提となった。

しかし、お好み焼きやとんかつのように「店舗そのもの」を物産展に呼ぶとなると、鉄道だけでは足りない。調理設備や食器、器具など、重量と体積のある荷物を、店舗から駅へ、駅からデパートへと素早く運ばなければならなかったからだ。

大正時代までは、駅と店舗の間の輸送は人力が主力だった。ところが昭和に入ると、トラックが普及しはじめた。

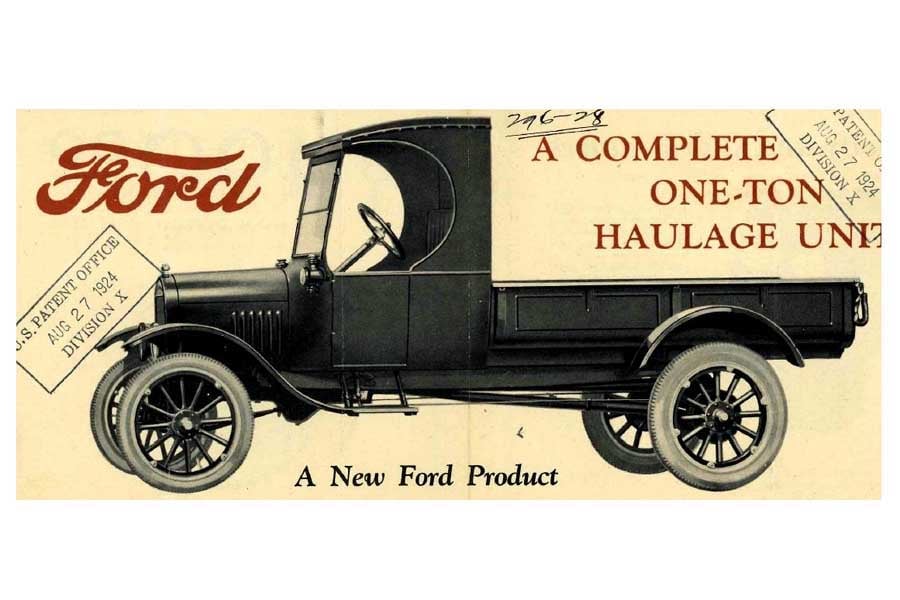

フォード社が発売したT型自動車は、価格破壊によって大量普及の起爆剤となった。そのT型をベースにしたトラック、フォードTT型もまた価格破壊を起こし、トラック普及を加速させた。このフォードの価格破壊によって、日本でもトラックが一気に広まった。船や鉄道が通らない場所でも、重量物をすばやく運べるようになった。

昭和初期のデパート物産展を支えたのは、

・鉄道

・トラック

の輸送力だった。店舗そのものを都市間で移動させ、出店させることを可能にしたのは、このふたつの輸送手段である。