大阪名物お好み焼き、実は東京がルーツだった! 「デパート物産展」が地方に広めた意外な歴史、鉄道とトラックが運んだ昭和の味とは

現在盛んに行われている北海道物産展などのデパート物産展は、昭和初期に生まれた。都市間の食文化交流の場となったデパート物産展はなぜ昭和初期に始まったのか。その背景には、輸送手段の発達があった。

デパート物産展がきっかけ

お好み焼き店と同じ頃に大阪でブームとなっていたのが、やはり東京発祥のとんかつ専門店だった。

「とんかつは、近頃大阪にも數多く店が出來た」(林敏夫「すき・きらひ」『食通』昭和12年12月号)

「特に増加して居るのは日本料理、すし、トンカツ、温酒場等」(的場多三郎「再び大阪の飲食街」『食道楽』昭和12年7月号)

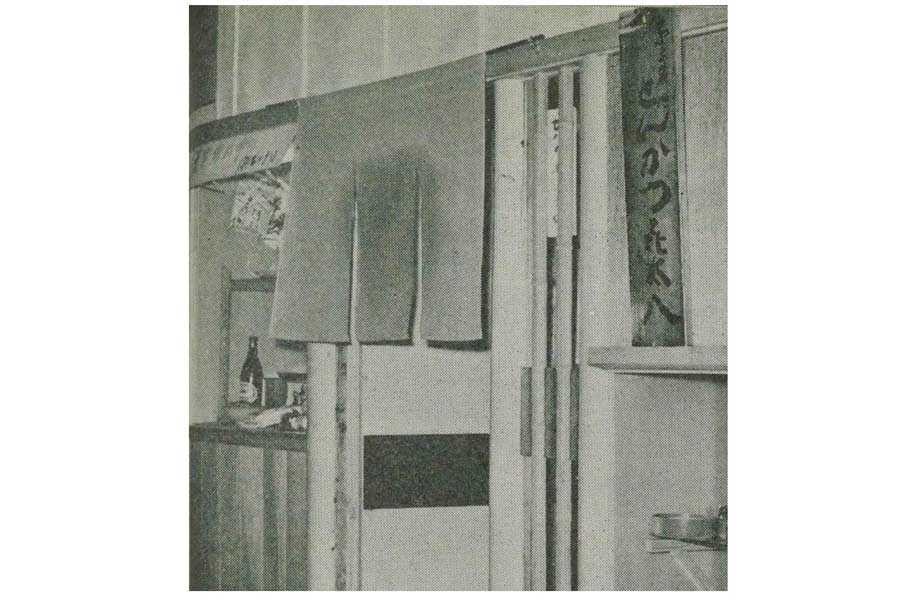

和風の店舗に、ひらがなで「とんかつ」と書かれたのれんに看板、カウンターで揚げたてを提供するというとんかつ専門店は、1931(昭和6)年に浅草に開店した「とんかつ喜太八」がその元祖(近代食文化研究会『なぜアジはフライでとんかつはカツか?』)。

喜太八は瞬く間にとんかつブームを巻き起こし、喜太八を模倣したとんかつ専門店が東京中に増殖した。

その後大阪高島屋の物産展、「日本全国珍味会」に東京代表として喜太八が出店。そこで人気となったために、物産展終了後に高島屋地下に大阪支店を出店。「大阪食味界の名物となつた」(中野江漢「食味漫談(一)」『食道楽』昭和13年4月号』)

こうして物産展をきっかけとして、大阪においてもとんかつブームが巻き起こったのである。