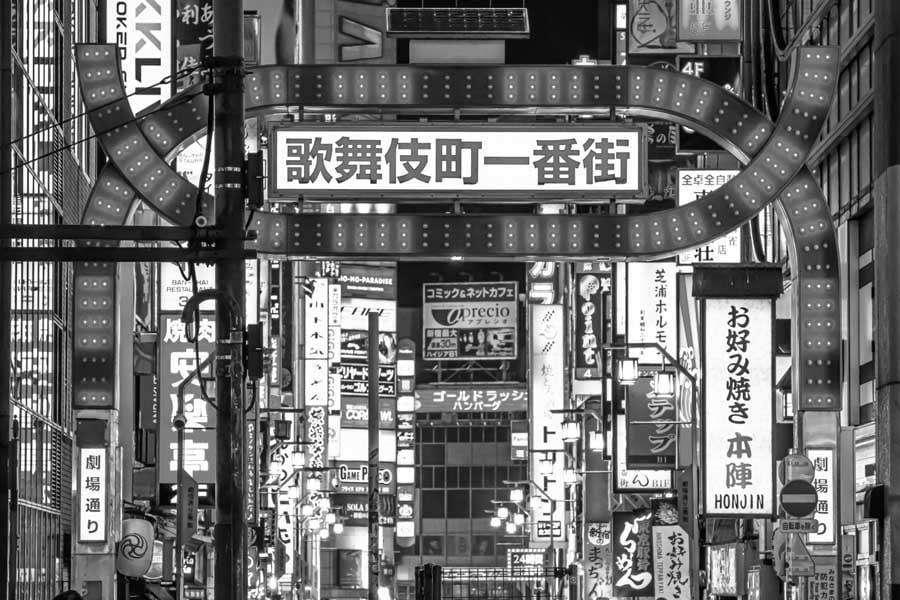

東京から「怪しい街」が次々と消えていく根本理由 安全・便利・快適だけで本当にいいのか?

東京の街では、再開発や都市開発の波が急速に押し寄せ、かつての風情や独特の雰囲気を持った街並みが徐々に姿を消しつつある。多くの人々にとって、都市の発展や利便性は歓迎すべきものだが、同時に、どこか懐かしさや哀愁を感じさせる「怪しい街」へのニーズも根強い。

「怪しい街」消滅、その理由

2024年1月1日付の東京新聞電子版によると、東京は現在、

「100年に1度と言われる大規模再開発の真っただ中にある」

という。2028年には、麻布台ヒルズ森JPタワー(330m、港区)を上回る高さのトーチタワー(385m、千代田区)が開業する予定だ。

こうした再開発の背景には、高度経済成長期に建設されたビルの更新期の到来がある。加えて、2011(平成23)年の東日本大震災の影響も大きい。震災を契機に防災が重視されるようになり、それが再開発計画を後押ししているのだ。

第二の要因は、国際競争力の強化である。今後、日本の人口減少が予想されるなか、東京の競争力を高めるためには、海外の企業や人材から選ばれる都市になる必要がある。こうした流れが、古い街並みのリニューアルを後押ししている。

治安の向上も、「怪しい街」がなくなった大きな理由だ。2000年代初頭、石原慎太郎知事は「割れ窓理論」に基づく街の浄化計画を推進した。この理論は、軽微な犯罪や秩序違反を放置すれば、より重大な犯罪につながるという考えに基づいている。石原都政はこの理論を都市政策に積極的に取り入れ、

・路上生活者の排除

・風俗営業の取り締まり強化

など、具体的な治安対策を実施した。

こうした取り組みは、「怪しい街」に大きな影響を与えた。例えば、繁華街での客引きの取り締まり、放置自転車の撤去、路上喫煙の禁止などが実施された。これらの措置は、街の外観を改善し、犯罪の温床となる可能性を減らすことを目的としていた。

この排外主義的な政策は今日でも実施されており、絶えず批判されている。しかし、統計を見る限り、治安は著しく改善されている。