江戸時代の運送業者「飛脚」料金いくらだった? ふんどし姿だけじゃない? 知られざる実像に迫る【連載】江戸モビリティーズのまなざし(16)

- キーワード :

- 江戸モビリティーズのまなざし, モビリティ史, 飛脚

ふんどし姿の飛脚は幕府公用

「飛脚」という言葉を聞いて、何を思い浮かべるだろうか。

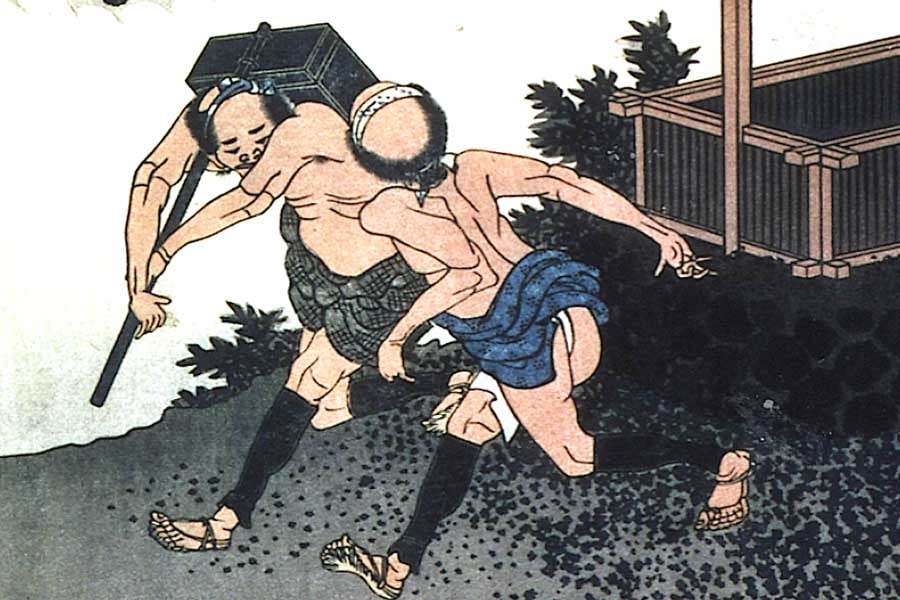

大手宅配便のトラックに2007(平成19)年頃まで描かれていた「赤いふんどし」の人物か、あるいは江戸時代後期の画家・葛飾北斎の名作『富嶽百撰 暁の不二』に登場するふたり組か――。どちらも飛脚と呼ばれた男の姿である。

北斎の絵に描かれたのは継飛脚(つぎびきゃく)といい、幕府からの書状(手紙)を運んだ者たちである。

肩に背負った箱が「御状箱」で、中に手紙が入っていた。つまり、継飛脚は公用だった。

飛脚はふんどし姿だけにあらず

十返舎一九著『東海道中膝栗毛』には、弥次さん・喜多さんが継飛脚に出くわし、道の端に寄る場面がある。これは公用の継飛脚が通るとき、往来の人々が道を譲ったことを意味している。継飛脚には、現代の救急車や消防車などの緊急車両と同じ特権があった。

ただし、こうしたふんどし姿だけが飛脚ではない。ほかにどのような飛脚がいたかを大きく分けると、次のような種類があった。

・武家飛脚:各大名は参勤交代で江戸に住んでいたため、江戸と国との通信に雇用する飛脚が必要であり、足軽などの下級武士を起用した。

・七里(しちり)飛脚:尾張・紀伊・高松・松江・高松・津山らの大名が、七里(一里=3.93kmとして27.51km)ごとに中継所を置き、専門の飛脚が在籍していた。

これに加えて

・御用飛脚:民間の飛脚問屋(ひきゃくどいや)が、大名や旗本から委託される。

が次第に増えてきた。これらを総じて大名飛脚といった。

前述した北斎の絵がふたり組なので、飛脚といえばふたり一組と考えがちだが、実際にはもっと人数がいて、4~6人が一緒の場合も少なくなかったという(『江戸の飛脚』巻島隆/教育評論社)。

夜間を走るときは、荷物を持たない者が、街灯がまだなかった暗い道を提灯で照らしていた。