ウーブン・シティ連携の裾野市も断念! IT活用「スマートシティ」はなぜ今も広まらないのか

すでに始まっている日本のスマートシティ

皆さんはスマートシティをご存じだろうか。日本貿易振興機構(JETRO)によると、IT やネットワークを都市機能に適用して都市の運用や効率を高め、経済、環境、交通、社会サービスなどを向上させる構想だ。日本でもすでにいくつかのプロジェクトが進んでいるものの、大きく広がる気配はない。今回は、実例を参考に、広がらない理由を考えてみる。

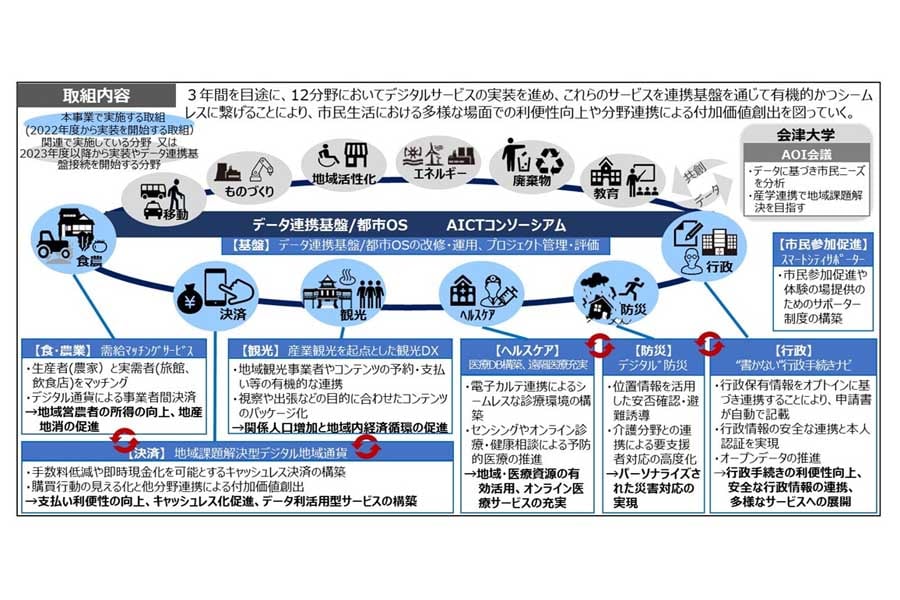

福島県会津若松市は10年以上にわたり、市民が自らの意思で共有するデータを活用し、市民ひとりひとりのニーズに寄り添った、データ駆動型スマートシティに向けた取り組みを実施してきた。

事業は、

・ヘルスケア

・行政

・観光

・防災

・決済

・食/農業

の6分野でデータ連携と付加価値の創出につながる市民向けデジタルサービスを実装するもので、2022年6月に内閣府の「デジタル田園都市国家構想推進交付金事業(TYPE3)」に採択され、TIS、東芝データ、みずほ銀行、明治安田生命が共同事業体を結成。デジタル地域通貨の商品性の検討、地域への普及に向けた意見交換、市民向けイベント、勉強会等を会津若松市や会津若松商工会議所等と連携して実施している。

着工から1年を迎えたウーブン・シティ

一方、静岡県裾野市は2022年10月11日、トヨタ自動車が建設中のウーブン・シティと連携したまちづくりを進める「次世代型近未来都市構想」の廃止を発表した。その理由について「実用化のめどが立っていない先進技術も多く、市民生活の現状にそぐわないと判断」と説明した。

ウーブン・シティは10月10日に安全祈願祭を実施し、建物の本体工事を開始した。トヨタ自動車はその狙いを、以下のように説明している。

「自動運転車の目的は安全。ウーブン・シティは車、道、人を加えた三位一体で安全を確保するためのテストコース」

「ウーブン・シティの住人は、トヨタの従業員と家族を含む、発明家や高齢者や子育て世帯の居住を想定しており、当初は360人ほどからはじめ、将来的には2000人の居住を想定している」

詳細計画は開示されていないが、自動運転実証のほか、車のバッテリーと家が電力をやり取りするV2H(Vehicle to Home)や、車のバッテリーと電力網(グリッド)が電力を融通しあうV2G(Vehicle to Grid)などのスマート・グリッド、燃料電池車用の水素ステーションや小規模水素熱電供給システムも実装する可能性がある。

今のところ会津若松を含めた10都市での取り組みはデジタル技術が中心で、完全自動運転やスマート・グリッドなど、インフラを追加する本格的なスマートシティ計画は、ウーブン・シティ以外には見当たらない。