わずか5年で引退! 鹿児島「電気バス」に見る、深刻な車両問題と普及への高いハードル

相次いだ故障

しかし、こしきバスは実用性に欠けていた。故障が相次ぎ、予定した稼働日のうち、運休が

「3割」

にも上った。その結果、運行は2019年3月に終了し(5年間)、非常用電源として保管されることになった。しかし、保管維持が年間約180万円もかかるため、ついに業者に引き渡され、非常用電源としても引退することになった。

エネルギー拠点として、電気自動車の普及を計ったはずが全く機能しなかった。ただ、これを失敗と捉えて本当によいのだろうか。

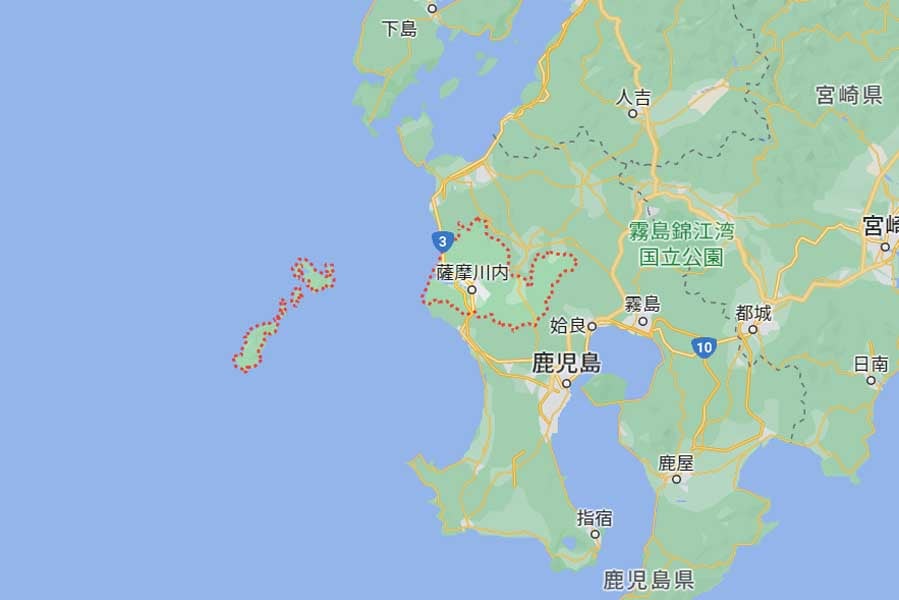

薩摩川内市と同時期に電気バスを導入したのが、福岡県の北九州市だ。同市では2014年3月、市営バス路線に電気バス2台を導入し、同市若松区のエコタウンセンター~JR戸畑駅間での運行を始めた。こちらも同じく、韓国ファイバーHFG製の車体に三菱重工業製の電池を搭載した。

市内の若松区響灘(ひびきなだ)地区に設置された太陽光パネルで発電された電池を使って動かす、全国初のバスであることが当時発表された。また、熊本県水俣市と並んで、公害を克服した環境モデル都市を志向する北九州市の先進的な取組として注目を集めた。

車体の信頼性を疑問視する人も

しかし、バスは2018年末で廃止になった。特に告知や報道されることなく、2019年7月に開催された「第1回 北九州市営バス事業あり方検討会議」の席上で

「民間会社が購入した電気バスを交通局に5年間貸与されたもので、平成30年度末で貸与期間が満了したこと、また車両が外国製であったことで、稼働率が極めて低かったこともあり、民間会社に返却を行っている」

と報告されるにとどまっている。こちらも薩摩川内市と同じく運休が相次ぎ、韓国ファイバーHFGの信頼性を疑問視する人もいるが、実体は明らかではない。

薩摩川内市は今後に消極的だが、北九州市の姿勢は真逆だ。西日本鉄道は2020年2月、福岡市内のアイランドシティ~西鉄千早駅間で、既存の車両を改造した電気バス2台を導入していたが、これを北九州市にも拡大した。2022年6月から小倉~黒崎・折尾間で1台導入している。

福岡市内のバスは国内事業者が改造したもので、航続距離は35km(想定値)と45km(実績値)。北九州市内のバスは住友商事が出資する台湾最大手の電気バスメーカーであるRAC Electric Vehiclesのもので、航続距離は150km(想定値)だ。CO2削減効果も既存ディーゼルバス比で57%(想定値)となる。