荷物輸送は「ローカル線廃止」を阻止できるか? バス転換の前に考えたい、線路の有効な使い道とは

昨今のトラックドライバー不足解消や地球温暖化対策をふまえると、鉄道荷物輸送はローカル線を救う切り札になり得るのではないだろうか。

かつて荷物輸送の中心だった鉄道

道路があまり整備されていなかった時代、荷物輸送といえば鉄道だった。JRの前身である国鉄時代は、貨物列車で輸送するものが貨物輸送、旅客列車などを使って旅客サービスの一部として輸送するものが荷物輸送と住み分けされていた。

1975(昭和50)年10月号の時刻表を見ると、旅客列車に加えて荷物列車の時刻が掲載されるとともに、国鉄旅客営業案内に、小荷物輸送サービスの内容と料金が載っている。

当時は、小荷物を駅に持ち込み、荷札に駅留めの場合は到着駅、個別配送の場合は住所などを書いて荷物を送っていたのだ。ちなみに駅留めとは、到着駅で荷物を預かり、受取人が受け取りに行く方法だ。

また、今でこそ博物館などでしかお目にかかれないが、クモニ、キニ(郵便輸送も行う列車は、クモユニ、キユニ)などの、荷物専用の車両も存在していた。しかしながら、宅配便サービスの台頭や、国鉄改革によるサービスの縮小により、次第に鉄道荷物輸送は忘れさられていった。

鉄道インフラの活用は切り札になるか

ここにきて、トラック物流業界におけるドライバー不足の解決や温室効果ガス排出量削減に向けて、ローカル線と宅配輸送を組み合わせた貨客混載輸送が開始された。

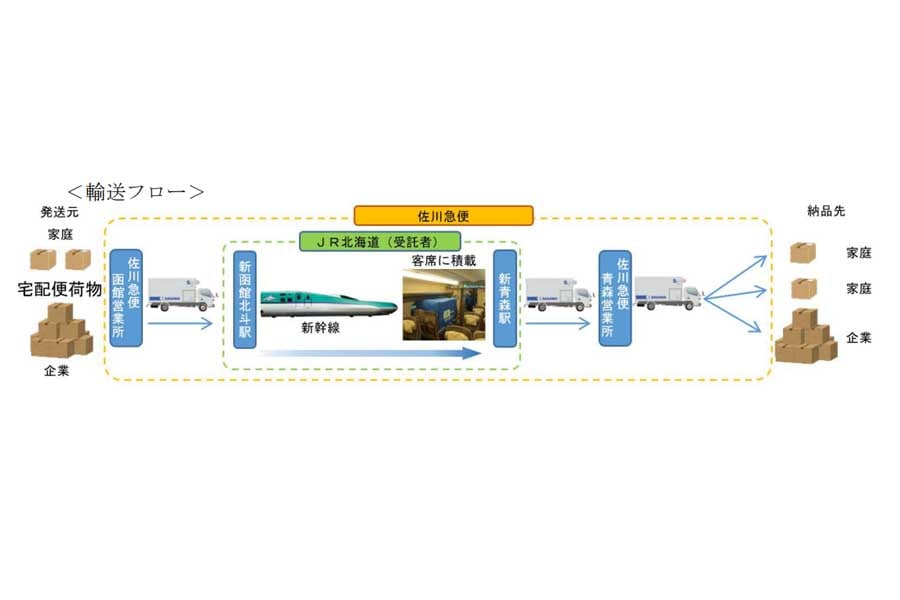

2019年4月に北海道運輸局が認定した、JR北海道と佐川急便が行う、貨客混載輸送による総合効率化計画の概要は以下のとおり。

・稚内営業所~稚内駅(トラック輸送4.2km):佐川急便

・稚内駅~幌延駅(鉄道輸送60km):JR北海道

・幌延駅~各配送先(タクシー25km):地域の交通事業者

この取り組みにより、次のような効果が得られるとのことだ。

・過疎化や広域分散型の地域構造による非効率な物流の改善

・トラックドライバーの運転時間の削減

・トラックからの二酸化炭素排出量の削減