「運ぶ」「乗せる」の境界破壊? 「貨客混載」で実現する地方創生、持続可能な輸送とは何か?

トラックドライバー有効求人倍率2.58倍の人手不足を背景に、旅客と貨物を同時輸送する「貨客混載」が注目を集める。北海道・奥尻島の実証事例では、高齢化率41%の離島で物流と移動を両立し、地域交通の柔軟性と効率性向上に寄与している。

事業者協力型運送の仕組み

ここで重要になるのが、公共ライドシェア制度(自家用有償旅客運送)である。地方自治体や公共交通が関与するライドシェアで、特に公共交通が届きにくい地域や高齢化が進む地域での移動手段確保を目的としている。そのため、

・交通空白地有償運送

・福祉有償運送

の制度が認められている。

2020年には、事業者協力型の自家用有償旅客運送制度が導入された。過疎地などで自治体が行う自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理や車両整備、配車サービスなどのノウハウを提供する仕組みである。この制度により、自治体は輸送の安全性を高めつつ、事業運営を円滑に行える体制を整備できる。

自治体は使用権限を持つ自家用車を活用してドライバーを雇用し、バス・タクシー事業者の運行ノウハウや安全管理の支援を受けながらサービスを提供することが可能だ。こうした協働体制により、限られた資源でも地域住民に安定した移動手段を供給できる。

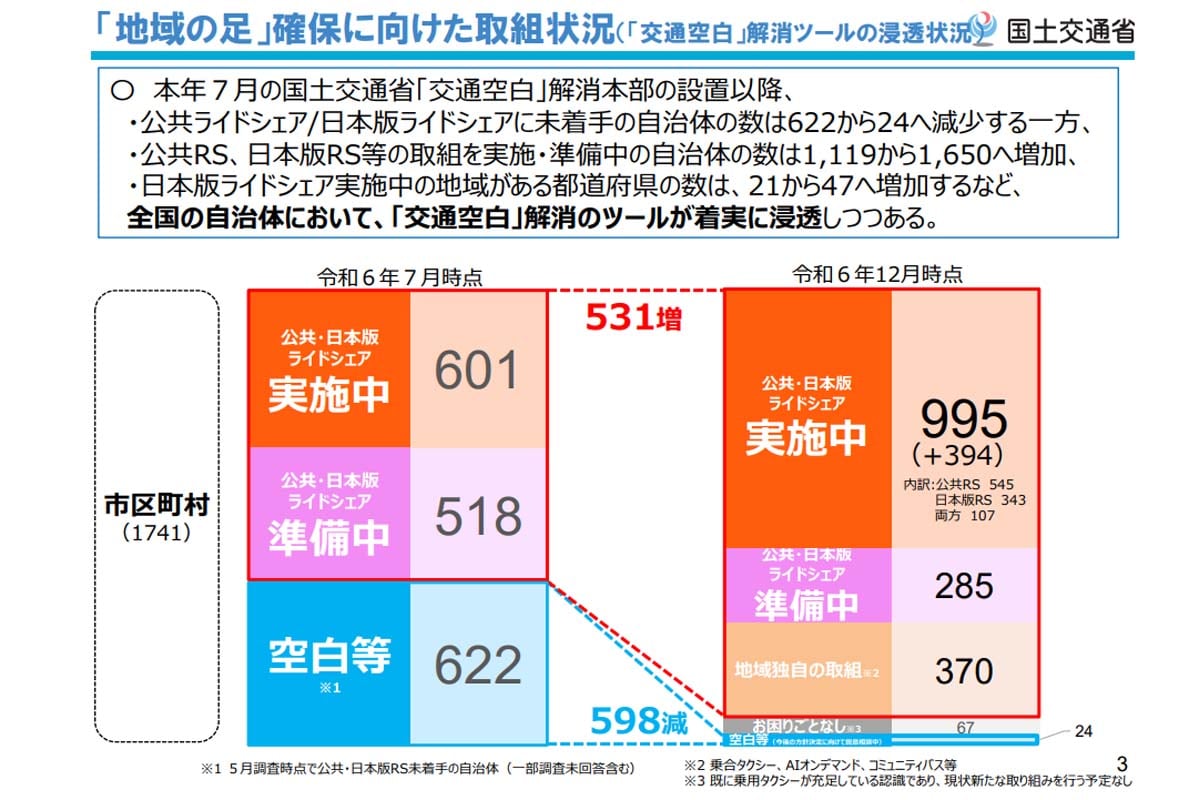

2024年12月時点で、公共ライドシェアや日本版ライドシェアを実施または準備中の自治体は半年で531増加し、合計1650自治体に達している。これは、地域交通の空白を解消するニーズの高さを示すデータである。

2025年度には国土交通省が「交通空白解消緊急対策事業」を実施する。応募条件として、自治体が交通空白地域と認めた地域であることが求められ、過疎化や高齢化が進む地域での移動支援の重要性が改めて強調されている。地域課題を解決しつつ、モビリティ経済の効率化にも寄与する仕組みとして注目される事例だ。