100年に一度の再開発はなぜ頓挫するのか? 新宿・渋谷・中野で続々延期――迫りくる“都市型廃墟”の危機とは

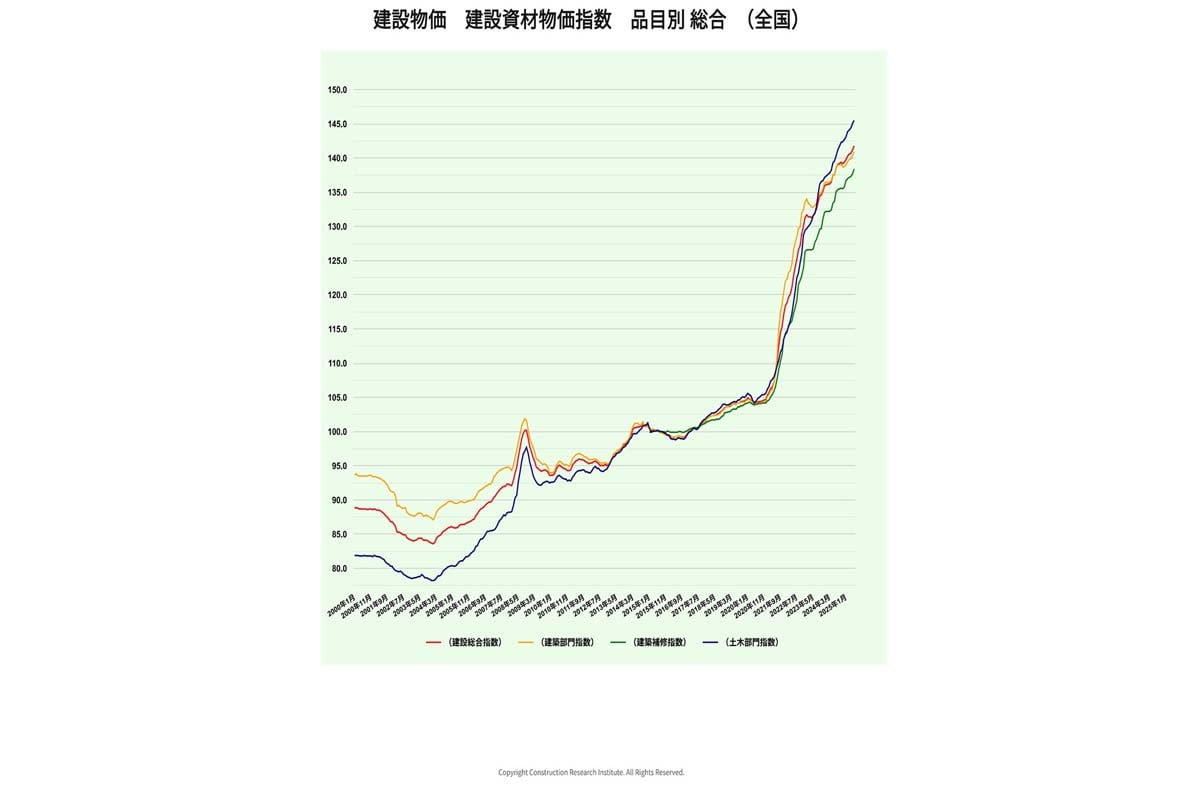

大型再開発が都市の景色を塗り替える一方で、施工遅延や白紙撤回が相次ぐ。背景にあるのは、建築資材価格の3年で30%超の高騰、人手不足の深刻化だ。都心だけでなく地方都市でも駅前整備が行き詰まり、都市間競争の勝ち筋は揺らいでいる。画一的な成長モデルの限界が、いま、あらわになろうとしている。

ナショナルチェーンの撤退加速

都心でこのような状況が続くなか、地方都市ではさらに厳しい現実が広がっている。県庁所在地や、県内で最も人口が集中する地方中心都市でも、駅前の再開発が進められているが、すでに計画の延期や規模縮小が相次いでいる。

建築資材の高騰は、予算に余裕のない地方にとってより深刻だ。加えて、建設現場の人手不足も地方ほど深刻化しており、ホテル誘致を断念せざるを得なくなった開発もある。

こうした地方中心都市では、人口減少に歯止めをかけ、都市間競争で優位に立とうと、駅前を現代ニーズに即した姿へ再構築する動きが活発だ。多くの地方中心都市には新幹線など広域交通の主要駅があり、その駅前は「地域の顔」としての機能を持つ。

しかし、すでに百貨店やファッションビルが撤退し、駅前商業が空洞化している都市も増えている。「今やらなければ手遅れになる」との危機感が強まっている。

現在の駅前再開発は土地の高度利用を前提にしている。かつては新設された商業床に百貨店が入り、都市の象徴となったが、今は上層階にインバウンドや観光客向けの大型ホテル、下層階には商業施設や観光拠点施設を組み合わせる複合型が主流だ。

このような開発プランは多くの地方中心都市で類似している。地域ごとのニーズが大きく異なるわけではないため、似た形になるのは当然ともいえる。

とはいえ、今後はテナント誘致の難易度がさらに上がる見通しだ。比較的人口の多い地方中心都市でも例外ではない。大手ナショナルチェーンはすでに、人口減少を見据えて出店方針の見直しや既存店舗の清算を始めている。全国規模で事業は縮小方向に向かっている。

たとえ今、何とかテナントを埋めたとしても、数年後には駅前に大きな空白、あるいは“都市型廃墟”が生まれる可能性もある。