100年に一度の再開発はなぜ頓挫するのか? 新宿・渋谷・中野で続々延期――迫りくる“都市型廃墟”の危機とは

大型再開発が都市の景色を塗り替える一方で、施工遅延や白紙撤回が相次ぐ。背景にあるのは、建築資材価格の3年で30%超の高騰、人手不足の深刻化だ。都心だけでなく地方都市でも駅前整備が行き詰まり、都市間競争の勝ち筋は揺らいでいる。画一的な成長モデルの限界が、いま、あらわになろうとしている。

都心再開発の踊り場到来

国内の建築資材価格は、2022年ごろから異常なペースで急騰している。急速な円安により輸入資材の価格が高騰し、国内でも原材料費や人件費の上昇が拍車をかけている。

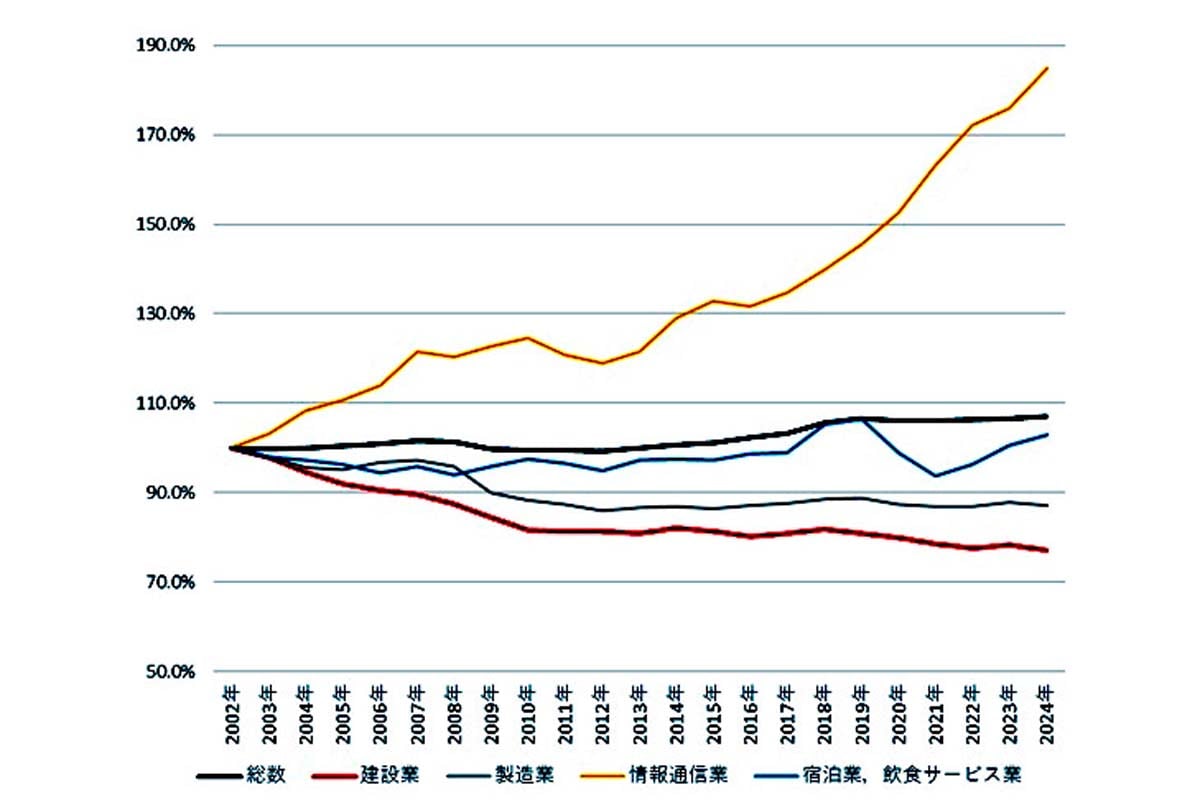

一方で、建築関連の従業者数は減少傾向が続く。少子化の影響で多くの産業が人手不足に直面しているが、なかでも建設業界の人材難は深刻だ。現場作業員の高齢化も進み、50歳以上の離職が本格化すれば、今後さらに大幅な人員不足に陥ると見られている(画像参照)。

近年、大型開発が続く背景には、新しい都市型商業施設の好調さがあった。従来、都市中心部の商業は百貨店が担ってきたが、近年では食品や生活雑貨などに重点を置いた高付加価値型の複合施設が台頭してきた。品質の高さやちょっとした贅沢感が都市生活者の支持を集め、デジタル体験型の施設も増えていた。

そこへ訪日客の急増が追い風となり、商業開発はさらに勢いづいた。しかし今、その流れに変化が見られる。地方郊外ではかねてより、テナントが抜け廃墟化した大型施設が問題視されてきたが、最近は都心部でも同様の兆しが出ている。

銀座の目抜き通りに面した施設で空きフロアが生じ、富裕層向けに開業した大型複合施設でも商業エリアの苦戦が伝えられている。

コロナ禍を機に老舗や人気店舗がネット販売に注力し、来店せずとも商品が手に入る時代となった。さらに、都心で商業施設が乱立し、似たような品ぞろえが増えた結果、「特別な商品」としての魅力が薄れつつある。物価高にともない消費者の節約志向も強まり、高額設定の商品が売れにくくなっているのが現状だ。