「スーパーチャージャー」はオワコン? 欧州規制と燃費至上主義がもたらした過給機の転換、小型ターボが主流になった理由とは

- キーワード :

- 自動車

燃費規制と電動化の潮流が加速するなか、小排気量+ターボが世界の主流に。2024年には国内新車の半数以上が電動車となる一方、過給機のもう一つの雄・スーパーチャージャーは市場から後退。構造的ハンディと時代の要請の狭間で、その存在意義はいま再定義を迫られている。

環境規制が後押し

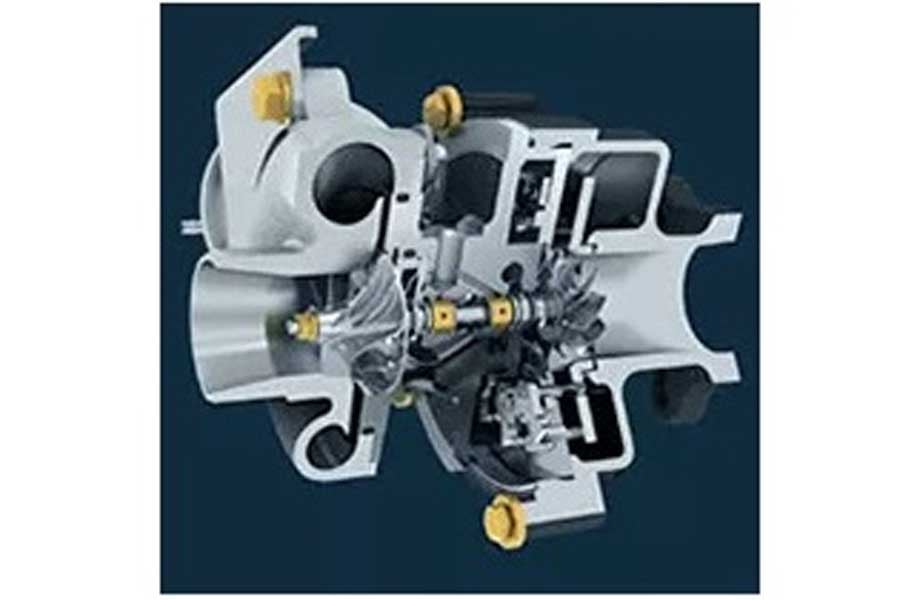

近年、自動車業界では「ダウンサイジングターボ」という技術が広く浸透している。小排気量エンジンにターボチャージャーを組み合わせ、燃費と動力性能の両立を図る手法だ。多くのメーカーが積極的に採用を進めている。

この技術が普及した最大の要因は、世界的な環境規制の強化にある。欧州連合(EU)をはじめとする各国は、自動車メーカーに対し、新車の平均CO2排出量削減と燃費向上を厳しく求めている。基準を満たせなければ、高額な罰金が科される。

そうした状況のなかで、燃料消費を抑えつつ、ターボ過給によって十分な出力を確保できるダウンサイジングターボは、環境性能と走行性能を両立できる現実的な選択肢となった。

加えて、日本のように排気量によって自動車税が変動する制度では、小排気量エンジンには維持費面でのメリットもある。エンジンが小型・軽量化すれば、車両全体の軽量化につながり、燃費や運動性能の向上にも寄与する。

さらに、エンジンルームに空間的な余裕が生まれることで、ハイブリッドシステムなど電動化コンポーネントの搭載性も高まる。ダウンサイジングターボは、環境対応、経済性、動力性能、そして電動化への適合性という現代の自動車に求められる要素をバランスよく満たしている。

一方で、同じ過給機である「スーパーチャージャー」の存在感は後退している。アクセル操作に対する俊敏なレスポンスと、瞬時に立ち上がるトルク性能といった長所があるにもかかわらず、特に国産車における採用例は少ない。搭載車種は減少傾向にある。

小型ターボが急速に普及する一方で、なぜスーパーチャージャーは主流にならなかったのか。この問いは、過給技術の進化と市場の選択を読み解く上で、見過ごせない視点である。