工事してないのに規制? 高速道路の「謎区間」を徹底解明! 73%が追突事故の背景、ドライバーが知らない安全確保を考える

高速道路の老朽化が進む中、約3割の路線が築40年以上に達し、20年後には76%に拡大する見通しだ。工事や車線規制は安全確保に不可欠だが、一見工事が行われていない区間も規制されている。

カラーコーンが並ぶだけの「区間」

カラーコーンが並ぶだけの工事規制区間は、実際には工事が行われている場所ではない。しかし、工事に関わる重要な区間である。

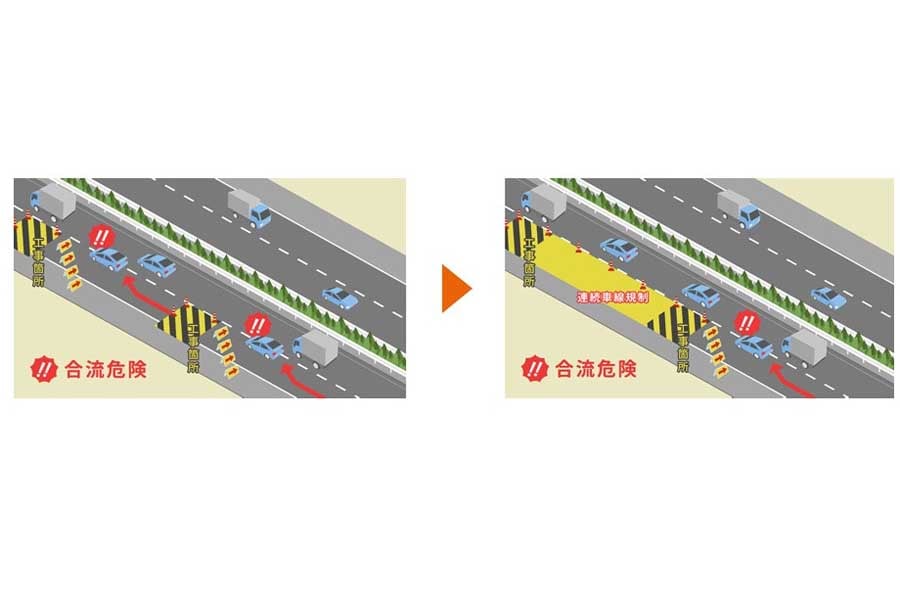

NEXCO中日本は、工事をしていないのに規制されている区間についてこう説明している。見通しが悪い場所や交通が混雑する区間で、短い距離で車線数が変わると、利用者の安全に影響を与える恐れがある。そのため、安全確保のために一定範囲で交通規制をかけることがあるという。

つまり、車線が増減することで事故のリスクが高まると判断される区間は、工事がなくても規制を維持しているのだ。さらに、これらの規制区間は警察と協議を重ねて範囲を決めている。規制区間は無計画に決められているのではない。緻密な計画のもとで設定されているのだ。

また、NEXCO西日本の公式サイトでは、一見工事をしていないように見える規制区間について、舗装後の養生期間であることを挙げている。舗装工事後のコンクリートやアスファルトが硬化し強度を出すため、水分や温度を管理して保護する期間が必要である。施工後は一定時間、そのままの状態にしておく場合もあるということだ。