“抜け道”発覚で「物流改革」破綻!? ネットで広まる「実運送体制管理簿」回避術! 国交省のお粗末設計、多重下請構造の闇ふたたび?

今春から作成が義務化された実運送体制管理簿には、義務を回避する抜け道が存在していた。政府は本気で多重下請構造を解消するつもりがあるのか。厳しく問いたい。

運送業界の“抜け道”活用術

2025年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法では、「運送契約締結時等の書面交付義務」が課される。

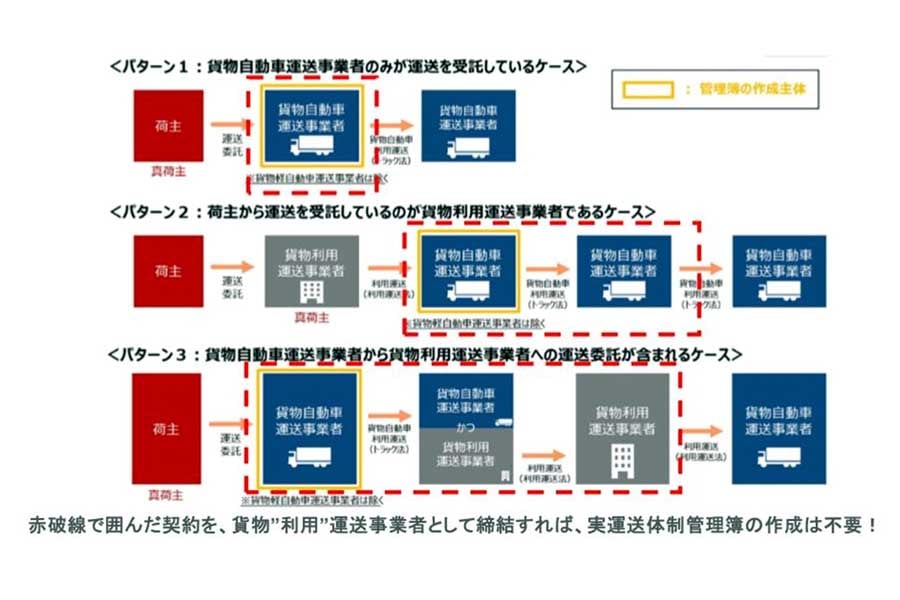

実運送体制管理簿の作成義務は、運送契約の形態によって変わる。貨物“自動車”運送事業者として契約を結ぶ場合は作成が必須。一方、貨物“利用”運送事業者であれば作成義務はない。この点は、Q&Aにも明記されている。

「前提として、契約を結ぶ時点で、自身がどういった者(貨物自動車運送事業者なのか貨物利用運送事業者なのか)として運送を引き受けるかを明確にしていただくことが基本であると考えており、貨物自動車運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象になり、貨物利用運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象にはなりません」

改正法では、貨物“利用”運送事業者は実運送体制管理簿の作成義務はないとしている。作成義務があるのは、多重下請構造において、一番上位にいる貨物“自動車”運送事業者である。

多くの運送会社は「ぶら下がり許可」とも呼ばれる貨物自動車利用運送(第一種貨物利用運送事業)の認可を受けている。そのため、貨物“利用”運送事業者として契約すれば、管理簿の作成義務を回避できる。この抜け道を利用できないのは、ある運送案件について、「自社トラックおよび下請運送会社の両方を利用せざるを得ない運送会社」で、かつ「実運送を担う運送会社と直接契約ができない場合」に限られる。

筆者の肌感覚では、多重下請運送の多くはこの抜け道を利用できるだろう。