能登半島地震でも大活躍! 空飛ぶ災害対応「航空レーザー測量」をご存じか【リレー連載】やるぜ、能登復興。(4)

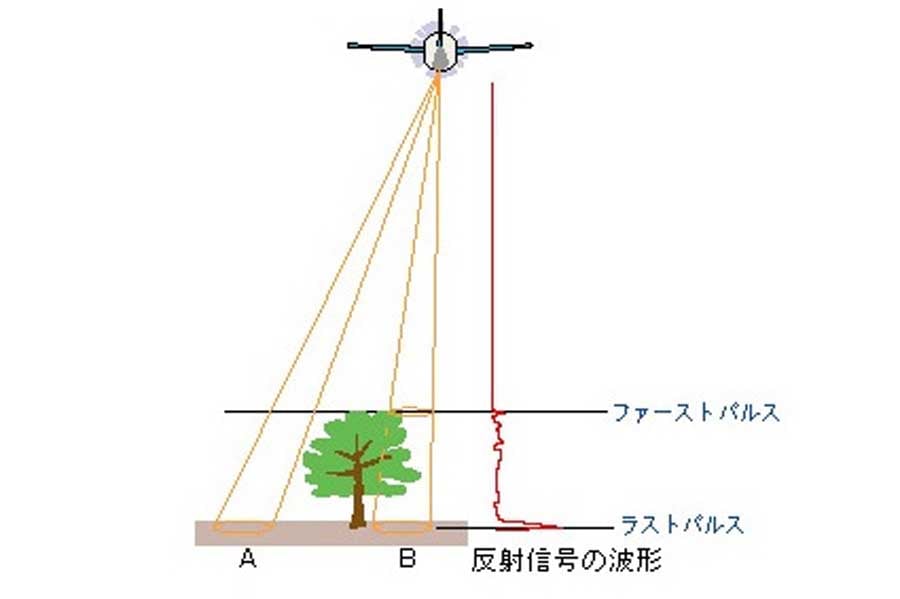

航空写真は視界を遮るものがあると、写真からその下に何があるのかを知ることは難しい。一方、航空機を使えば、上空から道路や樹木の下を走る構造物の見通しを測ることができる。航空レーザー測量をご存じか。

災害対策の縁の下の力持ち

航空レーザー技術が確立されるまで、地形図は航空写真を立体的に見る「写真測量」という方法で作られていた。「視力がよくなる」などとうたった3D絵本が売られているが、立体視も同じ原理である。

ある程度の慣れが必要なことに加え、元データが写真であるため、樹木などで地表面が隠れている場合は、技術者が推定して等高線を引く必要があった。

こうしたなか、航空レーザー測量が普及してから、地形計測の精度は飛躍的に向上した。レーザー光は水に吸収されるため、積雪時の計測には補正が必要だが、現地の状況を効率的に把握する有効な手段であることに変わりはない。

航空レーザー測量は、これまでも災害現場でも活用されてきた。東日本大震災では、地震の前後で地形図を作成し、標高ごとに色分けして地盤沈下の影響を調べる資料を作成した。また、解析データは、各自治体や大学などの研究機関で津波シミュレーションや浸水リスクマップに活用されている。

課題は膨大なコストがかかることだが、近年はドローンに搭載できる小型のレーザー機も開発され、計測は身近なものになりつつある。もちろん、災害が起こらないことが一番だ。災害対策の縁の下の力持ちである航空レーザー技術に、もっと注目が集まることを期待したい。