能登半島地震でも大活躍! 空飛ぶ災害対応「航空レーザー測量」をご存じか【リレー連載】やるぜ、能登復興。(4)

航空写真は視界を遮るものがあると、写真からその下に何があるのかを知ることは難しい。一方、航空機を使えば、上空から道路や樹木の下を走る構造物の見通しを測ることができる。航空レーザー測量をご存じか。

国土地理院が行った航空レーザー測量

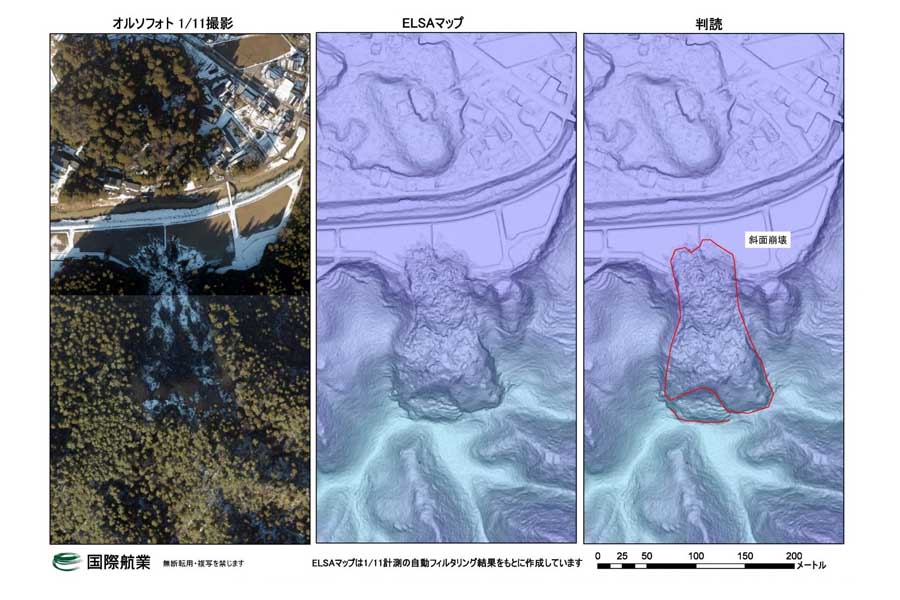

まず、画像を見てもらいたい。3枚の画像の左から、航空写真、地形図、判読結果である。写真では読み取りにくい斜面崩壊の様子が、地形図では直感的に読み取れることがおわかりいただけるだろう。

国土地理院は、国際航業(東京都新宿区)の協力のもと、重要インフラである国道249号線と輪島港・飯田港の航空レーザー測量を実施した。測定は1月11日、13日、17日に航空機に搭載されたレーザースキャナーで行われた。

画像は、珠洲市若山町中田付近の斜面を解析した画像である。航空写真では、地表の下に何があるのかわからないし、斜面が北向きであったり、影になっていたりすると非常にわかりにくい。一方、地形図は影の影響を受けず、データから樹木や建物が取り除かれているため、地上の様子を直接把握することができる。

また、過去のデータと比較することで、地形の変動の度合いを具体的に解析することができる。国際航業は、国土地理院が提供する2022年までの計測データと震災後のデータを比較した分析結果も発表している。

それによると、能登地域西部で西方への水平変位が確認され、能登半島北東部と西部で隆起が大きく、斜面変動の最大変異量は約8mだった。また、能登地域北東部では西向きの水平変位が、北部では大きな隆起が観測され、最大変異量は約5mであった。

このように、航空レーザー測量は、上空から地面の変動を数値的に確認することができる。前述したように、木々などの植生が地表を覆っている場所や、土砂の流出が目視で読み取りにくい場所でも解析が可能である。いったい、どのような仕組みなのだろうか。