能登半島地震でも大活躍! 空飛ぶ災害対応「航空レーザー測量」をご存じか【リレー連載】やるぜ、能登復興。(4)

航空写真は視界を遮るものがあると、写真からその下に何があるのかを知ることは難しい。一方、航空機を使えば、上空から道路や樹木の下を走る構造物の見通しを測ることができる。航空レーザー測量をご存じか。

仕組みとメリット

航空レーザー測量装置は、次の三つの技術で構成されている。

・レーザー測距儀

・GNSS受信機

・IMU

「レーザー測距儀」は、多数のレーザー光を照射し、地表からの反射と帰還の時間差を測定することで距離を求める装置である。「GNSS受信機」は、GNSS衛星から常時受信・記録・配信される「電子基準点」データを利用し、航空機の位置を高精度に測定するための装置である。「IMU」は、航空機の姿勢と加速度を測定できる装置である。これらの測定値により、レーザー光の発射方向を正しく補正することができる。

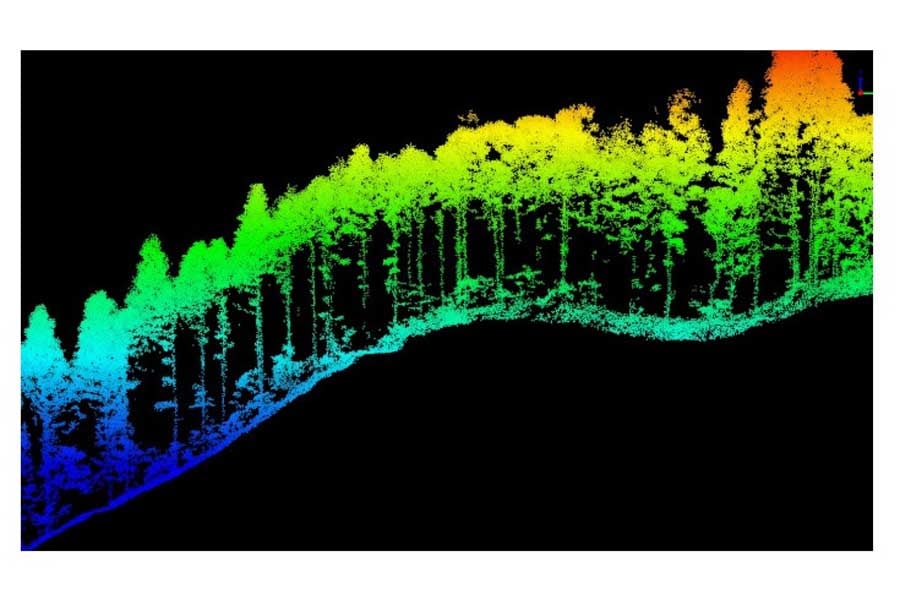

レーザー光はその名のとおり「光」であるため、例えば森の上空から地上に向けて発射すると、木漏れ日のように地上に届く。レーザー測距儀に跳ね返って地上に到達したレーザー光を解析することで、森に覆われた山間部でも地形図を作成することができる。

また、航空写真は日中しか撮影できず、対象物が影にならない時間帯に撮影しなければならないが、航空レーザー測量は航空機と地表面との距離を測定するため、写真と違って測定時間帯の制約が少ないというメリットもある。