「地方食材を買うなら → やっぱり駅でしょ」 乗り物の空きスペース使った「貨客混載」で、こんな時代がやってくるのか

JR東海の最新サービス

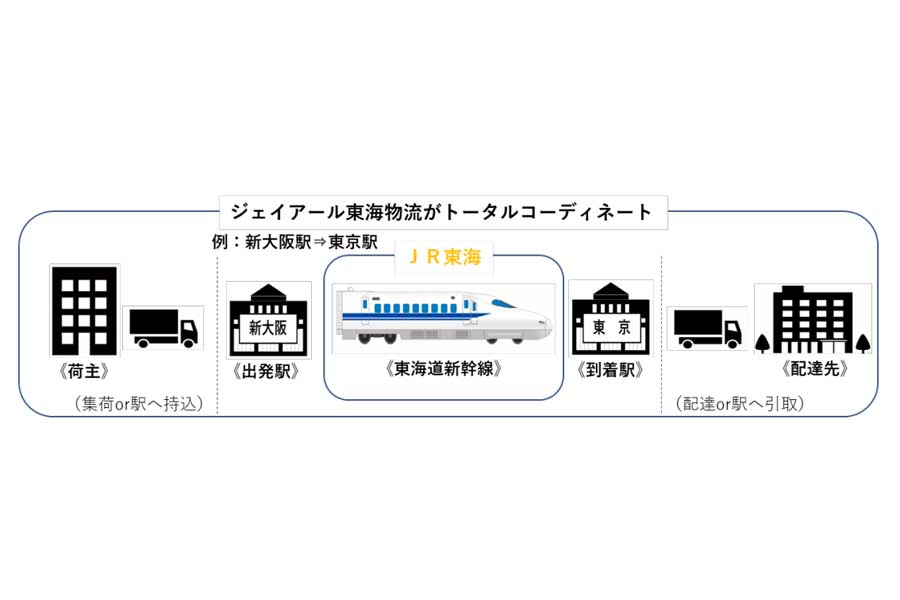

2月15日、JR東海は新幹線による貨客混載輸送「東海道マッハ便」のサービスを4月以降準備でき次第開始すると発表した。東京駅~名古屋駅間、東京駅~新大阪駅間の「こだま号」の業務用室を活用した法人向けの即日荷物輸送サービスである。

1回あたりおおむね段ボール40箱相当(3辺合計120cmで換算)までで、1日最大の設定可能本数は

・東京駅~名古屋駅間:26本

・東京駅~新大阪駅間:22本

である。出発駅までは集荷または直接駅へ持ち込み、到着駅からは配送か直接駅で引き取り。これらをJR系物流会社がトータルコーディネートする。

JR東日本ではそれに先立つこと2021年10月に新幹線などの列車を活用した物流サービスとして「はこビュン」を開始している。東海道マッハ便ははこビュンのビジネススキームを踏襲したものだ。

はこビュンの対象となる区間は東京駅と、東北・北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、山形新幹線、秋田新幹線の主要駅の間。また、個人向けの「はこビュンQuick」も実施されている。

新幹線など鉄道での貨客混載は、

・国内の主要都市を短時間で結ぶスピーディーさ

・到着が天候などに左右されない定時性

・本数の多さ

・荷物が路面の影響などを受けないこと

など、さまざまな輸送のメリットがある。そのため、鮮度が求められる食料品をはじめとして多様な分野での輸送ニーズがあると考えられ、積極的に事業化が推進されている。

バスの収益多角化

バスに関しては公共交通を維持する観点から、バス会社の収益多角化の一環として路線バスにおける貨客混載の取り組みも見られる。

神戸市の神姫ゾーンバスでは西神中央駅と三木市を結ぶ既存のバス路線を活用して、農産物直売所前のバス停から野菜や米などを西神中央駅前まで運び、駅前商業施設の「エキソアレ西神中央」内の飲食店や店舗に届けている。

また、地域の「買い物弱者」を支援するため、エキソアレ西陣中央の商品を輸送し、停車場である団地で販売する取り組みも行っている。バスは比較的利用しやすい場所に停車場があり、さまざまな地域からきめ細かく集荷できる利点がある。

貨客混載ではラストワンマイルへの対応が課題となる。ラストワンマイルとは荷物の到着場所からエンドユーザーまでの物流のことである。今は受取人が直接到着場所に取りに行ったり、配送サービスに依存したりしている。

新幹線の駅に直接取りに行くとすればそれなりの手間になるだろう。いっそのこと到着場所まで買いに来てもらうという発想もある。貨客混載で輸送してきた食品などを到着場所やそれに近いところで消費、販売する取り組みが見られる。

貨客混載の食材ビジネス

高速バスを利用した貨客混載で、冷凍食材の輸送も可能とする「あいのり便」を展開するアップクオリティ(東京都新宿区)では、コロナ禍のただ中であった2020年9月に貨客混載で輸送してきた食材を扱う飲食施設「バスあいのり3丁目テラス」(同)をオープンしている。

定期的にさまざまな地域をテーマにし、期間限定メニューも提供。イベントに対応できる開放感のあるテラス席もあり、マルシェを開催して周辺の飲食店などが食材を購入したり、地域の食品の情報を収集したりできることを推進している。

さらに貨客混載の進化系といえるのがマルシェバスである。バスの前半部を乗車スペース、後半部を食料品や生活雑貨の販売スペースに改造した路線バスで、都市の百貨店などの商品や生産地の特産品を運び、終点になる団地の駐車場などで車内販売するシステムである。

北海道帯広市の十勝バスのJR帯広駅と郊外の住宅地「大空団地」を結ぶ路線で導入された。日曜と木曜の週2回、出発前の帯広駅北多目的広場で9時30分からの90分、JA帯広かわにし大空支店駐車場で正午からと同4時15分からの2回、それぞれ2時間にわたり車内で販売を行った。

食料品のほかにも「東急ハンズトラックマーケット」としてキッチン用品、衛生用品、フェースケア・ボディケア用品なども販売している。