「テロとの戦い」時代における兵站の行方とは? 近代以前の戦略回帰か、融解する最前線・後方地域の境界線

MPSとシー・ベイシング

民間企業も軍隊もジャストインタイムの運用には変わりないものの、仮に違いがあるとすれば、軍隊のロジスティクスには戦時あるいは緊急時の物資の不足など絶対に許されないため、

「多少の備蓄が必要とされる」

との点であろう。その顕著な事例が、いわゆるローロー船に代表される海上事前集積部隊(MPS)である。

さらに近年、軍事ロジスティクスのひとつのあり方として、シー・ベイシングといった発想が注目されている。確認するが、これは同盟国などの領土内の基地に依存することなく米軍が自由に作戦できる海上基地との考え方であり、2002年に発表された。

確かに、戦闘のためのロジスティクス基地を海上に設けることができれば、陸上に置く場合と違って受け入れ(ホスト)国の承認が不必要な上、安全性も高まるとされる。また、陸上にロジスティクス基地を設ける場合とは異なり、全ての補給物資を陸揚げする必要もない。フットプリントが小さくて済むのである。

もちろん、シー・ベイシングは単に海上に基地を構築するだけでなく、所要の装備および補給物資を、本国や主要基地から前線基地や前方に展開するシー・ベース(海上基地)に運搬、さらには、そこから各種の輸送方法を用いて最前線の艦艇や陸上部隊に届けるという、まさに一体型システムの概念なのである。

作戦追随型のロジスティクス

一般的にロジスティクスには、

1.準備可能な範囲内で戦闘を行う「兵站支援限界」で規制する方策

2.戦闘に必要なロジスティクスをどうにか準備するとの作戦追随型の方策

があるとされるが、今日の日本の防衛省・自衛隊は基本的に前者である(旧陸海軍はそのまれな例外)。この小論も、主としてロジスティクスの限界との観点から考察を進めている。

だが今後は、作戦追随型のものも求められるであろう。より具体的には、倉庫に補給物資を保管し、必要に応じてそれを最前線の部隊に運ぶような従来の方策から、策源地にある民間企業から直接、最前線の部隊に物資を運搬する方策への転換である。

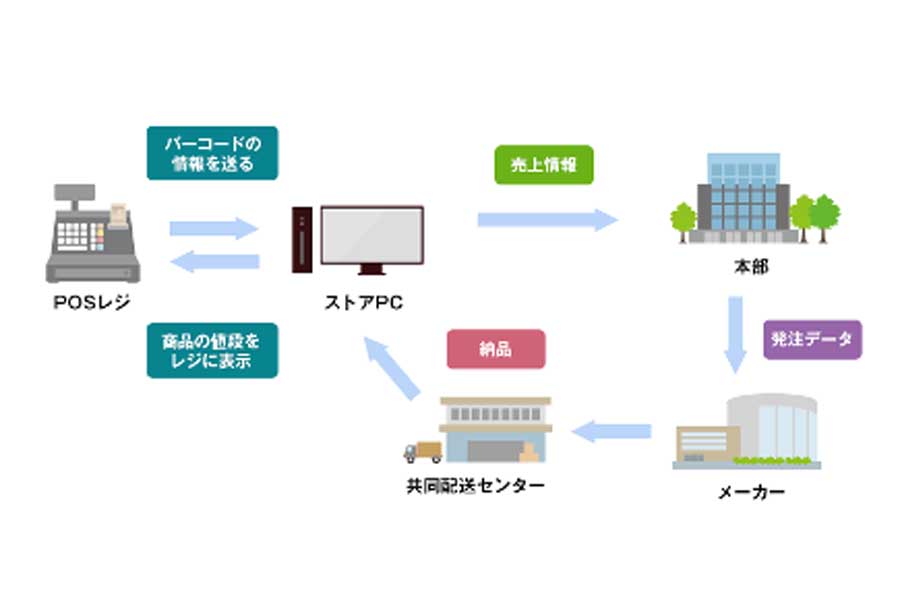

また、既にコンビニなどで導入されている販売時点情報管理(POS)システムにのっとった管理により、部隊や兵士個人の糧食や弾薬などの保有量が一定の水準まで低下すると、自動的に最適なロジスティクス拠点に補給の指示が下されるとの方策の導入も検討されるべきである。いわゆる「オーダーレス」との概念を軍事ロジスティクスにも導入することが求められる。

加えて、先行して民間での航空機――一部の軍用機――などに用いられているようであるが、ビッグデータやIoT技術などを活用し部品の交換時期を事前に知ることで、経年劣化によるシステムダウンを未然に防ぐ保全態勢の構築は、今後の検討事項であろう。