大型複合施設が「負の遺産」に 岡山県津山市はなぜ中心市街地の再開発に失敗したのか? コンパクトシティ“先進地”の悲しき末路とは

岡山県津山市の作陽高校が、生徒の確保が難しいとして4月から倉敷市へ移転した。津山市はかつてコンパクトシティの先進地ともてはやされたが、何があったのだろうか。

空洞化する中心部、街は郊外へ膨張

津山市の人口は2020年の国勢調査で約10万人。65歳以上の高齢者が31.1%を占め、全国平均の28.6%を上回った。2030年には8万7000人、2050年には6万5000人に人口が減ると予測されている。

中心部の人口集中地域はこの20年余りで15%も区域が縮小し、人口密度が低下して空洞化がさらに進んでいる。

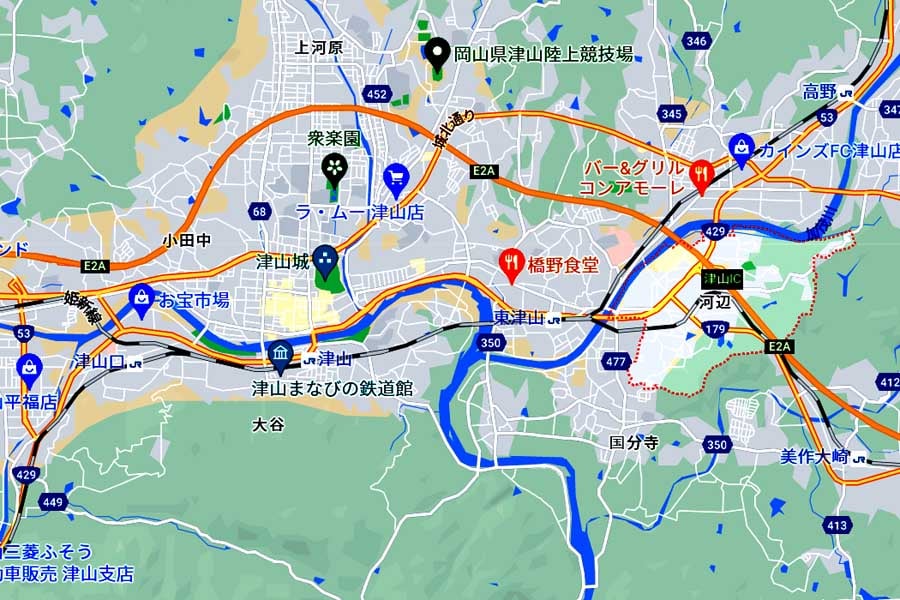

その一方で、街は郊外へ膨張している。中心部から車で15分ほど離れた河辺地区では、住宅大手の積水ハウスが開発した9区画の分譲地が売りに出ていた。岡山市の不動産会社によると、他の地区でも人口集中地域の外縁部で小規模宅地開発が続いているという。

市の公共交通はJRの

・津山線

・姫新(きしん)線

・因美線

と、

・中鉄北部バス

・ごんごバス

などの路線バス、コミュニティーバスが支えてきた。

しかし、JRの運行本数は岡山市と結ぶ津山線が1時間1本ある以外は、2時間に1本もない。路線バスも多くが1日数本。市は路線バス維持に年間1億4000万円以上支出しているが、とても普段使いできそうにないダイヤだ。

津山市商業・交通政策課は

「路線バスは全線赤字。できるだけ公共交通を利用してもらい、コンパクトシティを実現させたいのだが、うまくいかない」

と頭を抱えている。