山手線から「運転士が消える日」は本当に訪れるか? 障害物・運行対応で立ちふさがる高き壁、実証試験開始で考える

なぜ自動運転導入を目指すのか

2022年10月から、JR山手線が乗客を乗せた状態での自動運転試験を開始している。山手線は平日には1日あたり650本が運行されており、日本有数の旅客数だ。ラッシュ時には2~3分間隔で運行され、言うまでもなく首都東京の「大動脈」だが、本当に自動運転は実現できるのだろうか。

なぜ、鉄道会社は自動運転導入を目指すのか。第一の理由は「人員不足への懸念」だ。自動運転が実現されれば、列車の運行に必要な運転士・車掌のふたりの人員をカバーできる。運転士・車掌の養成コストも削減でき、一石二鳥だ。コロナ禍で鉄道会社は固定費の高さに苦しんでおり、その経験から、自動運転導入の機運は盛り上がっている。

第二の理由は「技術の進歩」だ。列車の走行管理システムの進化で、自動運転の実現はいよいよ現実味を帯びてきている。

山手線自動運転の実証実験の現状

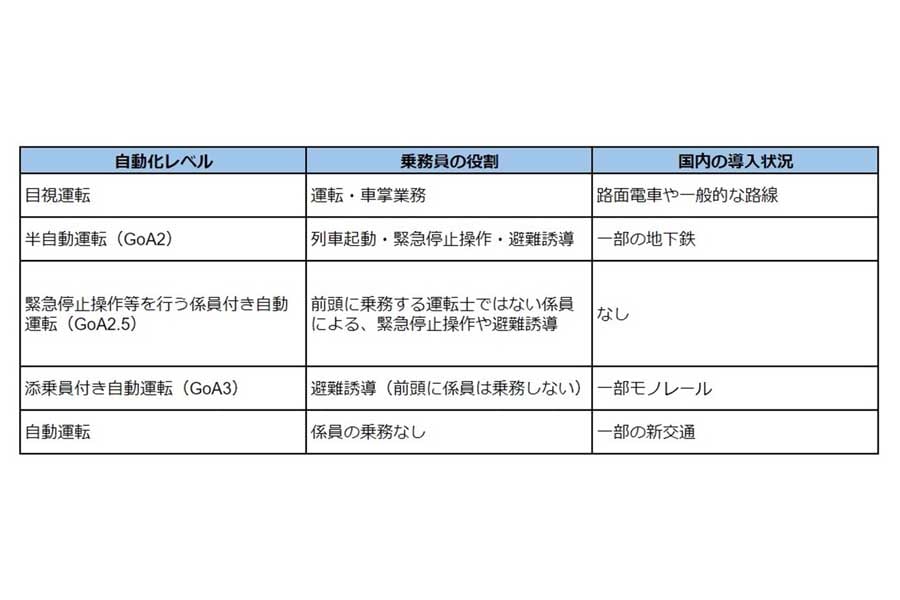

鉄道における自動運転は、おおまかに次のように分類できる。

現在、山手線で実証実験が始まっているのは半自動運転(GoA2)だ。GoA2では、運転士資格を持つ乗務員が運転席に座る。運転士の基本的な役割は発車ボタンを押す、駅停車時のドアを開閉させるでことだ。

GoA2では自動列車運転装置(ATO)を導入し、列車運転の3要素(力行、惰行、制動)をすべて自動で行う。運転士の負担を減らせられるほか、

・省エネ運転の実現

・乗り心地の向上

につながる。線路に人が侵入するといった緊急時の避難誘導の場合は、ATOで対応できない場合に限り、運転士が介入する。

しかし、GoA2は運転士資格のある乗務員が必要になる以上、将来的な課題である人員不足に対処できない。JR東日本は2021年のプレスリリースで

「将来のドライバレス運転の実現を目指した開発を進めていく」

としている。緊急停止操作等を行う係員付き自動運転(GoA2.5)、さらには添乗員付き自動運転(GoA3)を目指そうというわけだ。GoA2.5以上の技術が確立できれば、走行する列車に運転士は必要なくなる。

GoA2.5では運転士資格を持たない係員が運転席に座る。係員の役割は

・線路に障害物があった場合等の緊急停止操作

・車内火災発生時などの避難誘導

に限られる。GoA3では運転席は無人となり、乗務している添乗員の役割は緊急時の避難誘導に限られる。というわけで、GoA2.5以上の自動運転が実現できて初めて、運転士の数や養成にかかるコストを減らすことができるのだ。