三菱自動車「販売規模1.5倍」計画は成功するか? デリカミニに託された「女性・ファミリー層」攻略の命運

国内新車市場の縮小圧力

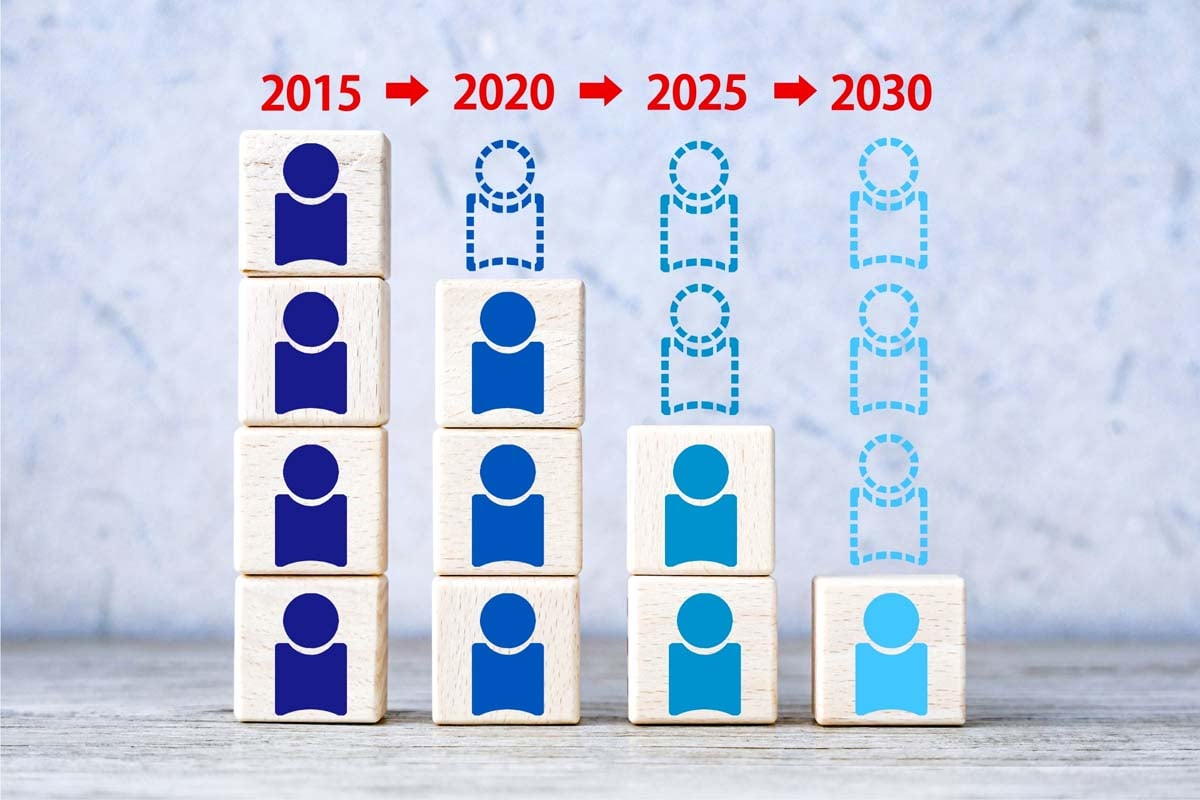

まず、少子高齢化が進むなかで国内新車市場が縮小している点に注目する必要がある。ここでいう国内新車市場とは、自家用車タイプに限定する。自家用車の新車販売台数は長期的に減少しており、1990年代の780万台レベルから、最近では400万台強に落ち込んでいる。2024年度の国内新車販売(登録車と軽自動車の合計)は457万5705台(前年比1.0%増)であった。

事業者別に見ると、三菱自動車の2024年度実績は11万7463台で第7位、2025年3月は1万2618台で第8位にとどまる。

・トヨタ

・スズキ

・ダイハツ

・日産

・ホンダ

の上位5社には食い込めず、三菱自動車は概ね苦戦が続いている。

さらに、人口減少と高齢化の進展により、中村副社長が期待する30~40代のファミリー層も減少傾向にある。国立社会保障・人口問題研究所の調査では、晩婚化が進み、人生で一度も結婚しない人が増えていることも示されている。子どもの数が減少している現状を考えれば、ファミリー層に食い込むのは容易ではない。

三菱自動車は電動車やスポーツタイプ多目的車(SUV)に強いブランド力を持つため、国内市場で確実な収益を得る方向性はある。しかし、

・車両取得税や維持コストの高さ

・電気自動車(EV)インフラ整備の遅れ

を考慮すると、電動車だけで勝負するのは課題が多い。地方交通政策やデマンド輸送分野に食い込み、電動車中心で存在感を出す戦略もあるが、行政や事業者との連携不足が目立つ。過去のリコール隠し問題によるブランド低下も影響しており、顧客基盤の再構築が不可欠である。

製造現場の人手不足については、採用強化だけでなく、デジタル投資を通じた生産性向上も検討されている。しかし、日本の事業環境は依然として厳しく、制度疲労の改善や信頼性・ブランド向上は容易ではない。