吉祥寺なのに「吉祥寺」という寺が存在しない理由──江戸最大の火災が生んだ“地名トリック”の正体

吉祥寺は2025年の「SUUMO住みたい街ランキング」首都圏版で3位に入る人気エリアだ。新宿や渋谷へのアクセスに優れ、緑豊かな井の頭恩賜公園や個性的な商業施設が共存し、幅広い世代に支持されている。歴史的には関東大震災後の急成長と、1960年代の再開発が都市基盤を強化。さらに、古くは文京区本駒込の吉祥寺寺院との繋がりも地域の文化的深みを支える。多様な魅力が都市としての価値を高めている。

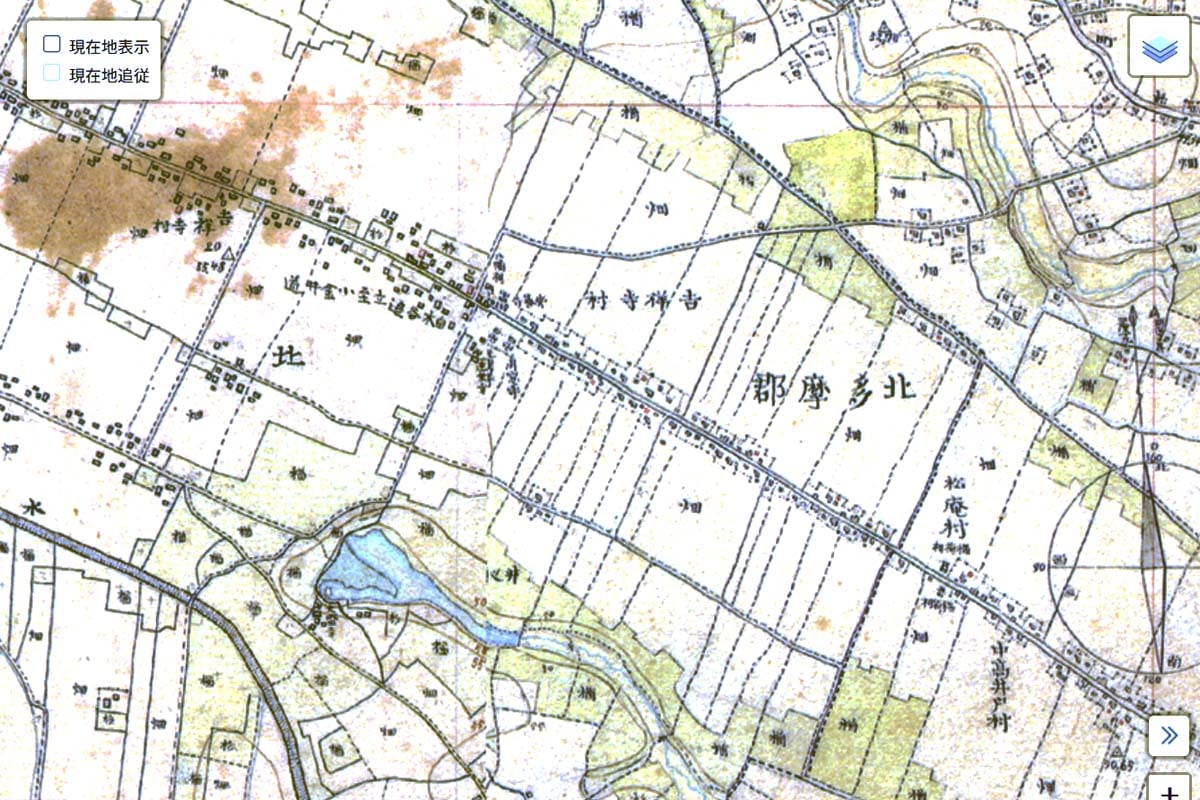

吉祥寺発展を支えた土地割り

こうして移住した人々は、昔の土地にちなんで「吉祥寺村」と名づけた。これが現在の吉祥寺地域の基礎となる。

初期の吉祥寺は、東は現在の杉並区と練馬区の境界まで、また西はJR三鷹駅付近から南北にのびる三鷹通りの間まで広がっていた。農業が地域経済の中心であり、大麦や小麦の大規模な栽培が行われていた。今も吉祥寺周辺の道路が

「短冊形」

に整備されていることは、昔の農地の区画の名残である。

この区画は農地開発の段階で土地を分け、効率よく利用するために作られたものである。後の都市開発でも、この構造は交通の動きや土地利用の最適化に影響を与えた。

したがって、これらの歴史と空間の構造を理解することは、現代の吉祥寺を多面的に知り、その発展を考えるうえで重要である。